电子信息类介绍

电子信息类以物理和数学为基础,深入研究信息载体与信息处理系统的基本规律,以及它们之间的相互关系。

从微电子及光电子器件设计制造到通信、雷达、人工智能等复杂信息系统的构建,电子信息类与能源、交通、环境、航空航天、智慧城市、医疗健康等应用领域深度融合,成为推动国民经济、军事国防等领域发展和支撑国家政治、经济生活的重要力量,是目前及未来世界各国重点发展的热门学科之一。

电子信息类的培养院系为电子工程系,专业方向是电子信息科学与技术。

培养特色与优势

电子信息类具有雄厚的师资力量和实验资源,具备多学科交叉的教学及科研环境,在前沿科学及应用科学领域的人才培养方面均具有国内外领先的优势。近年来QS世界大学学科排名保持在十名左右,稳居国内首位。

电子信息类共有教授62人,副教授48人。其中,院士3人(中国科学院院士1人,中国工程院院士1人,美国国家工程院外籍院士1人),国家级人才项目79人次。

宽口径,厚基础

电子信息类的培养目标是培养科学研究、工程设计与应用开发的拔尖创新型人才,秉持“宽口径、厚基础”的本科教育理念,注重培养学生的专业适应性和学科拓展性。面向“电子科学与技术”、“信息与通信工程”、“集成电路科学与工程”三个学科的人才需求,关注学生知识、能力、素质的全面发展。

课程体系

清华大学电子工程系的“核心概念-知识体系”包括核心课程和专业课程。系统的核心课程使得学生能够全面掌握电子信息学科坚实宽广的基础理论;丰富的专业限选课程则拓宽了学生的专业视野,为学生自身的兴趣和就业开辟广阔的选择空间。同时着力打造系统思维导向的专业课程体系,为学生专业知识的深入学习及学业的提前规划创造条件。

因材施教

电子信息类实施“因材施教”计划,致力于在大类培养的基础上为学有余力、专业兴趣明确的学生提供专门的科研指导、产业实践和学术研修条件,进一步激发学生专业志趣、开拓行业视野、培养科研能力、形成创新思维,促进大类本科生高质量和多样化培养。目前涵盖“光电子”、“集成电路”、“人工智能+系统”与“未来通信”等方向。

项目特色

光电子:面向光电子领域科技前沿创新,通过引导学术志趣、匹配学术导师、精细化培养科研能力,培养光电子创新拔尖人才。

人工智能+系统:面向人工智能国家战略和热点前沿,配备学术导师和国家实验室/头部企业双导师,参加AI挑战赛,构建软硬结合的AI系统。提升学生AI系统思维和综合创新能力,培养复合型AI拔尖人才。

集成电路:面向集成电路国家重大需求和前沿技术,开展集成电路课程教学、企业报告、导学交流、产业实践等活动,基于一队一芯的特色项目,培育集成电路领域拔尖创新人才。

未来通信:以5G网络、北斗导航等国家重大前沿需求为引领,由来自学术界和国家实验室/头部企业的产研名家组成双导师指导团队,实现校企联合教学和培养。基于软硬结合的开放定制系统设计项目,培养未来通信网络拔尖人才。

国际化,多元化

电子信息类重视国际化人才培养,每位本科生在校期间均有机会参加各种国际交流活动,包括学期交换、学术交流及海外实习以及参加各类国际学术会议,系内已设立本科生海外研修相关资助鼓励本科生出国交流学习与实践等,积极支持和组织学生参加海外实践,帮助同学们拓展视野,培养全球胜任力。2024年,电子系派出本研学生420人,占全体学生20.4%。

电子工程系重视国际化人才培养,与加州大学伯克利分校、约翰霍普金斯大学、德州大学奥斯汀分校等多所世界一流大学建立了学生交流项目,同时也设立了学生交流专项资助以支持海外交流。电子工程系与美国约翰霍普金斯大学生物医学工程系(全美专业排名第一)联合设立了双硕士项目,为培养的学生提供了国际化的视野和未来宽广的发展空间。

出访交流的世界一流高校有:麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、哈佛大学、卡耐基梅隆大学、剑桥大学、帝国理工学院、苏黎世联邦理工学院、新加坡国立大学、东京大学、首尔国立大学、香港大学等。

电子系“欧体奥E”支队参访法国欧塞尔足球俱乐部,

与其U17梯队进行趣味互动

电子系赴印度尼西亚海外支队成员在乌达雅那大学

与当地青年开展交流活动

电子系赴德国调研实践支队

电子系赴美国实践支队

电子信息类文艺气息浓厚,体育赛事丰富,科创条件优越,一直致力于开展丰富多彩的文艺、体育、科技创新和社会实践活动。学生节、运动会、挑战杯和寒暑假实践等多元舞台上均不乏电子系同学们的身影。

电子系男子足球队征战“马约翰”杯赛场

电子系“马约翰”运动会甲组第二名

电子系“马约翰”运动会甲组第二名

电子系学生节

电子系开放日-挑战杯作品展示

电子系开放日-无人机挑战体验

实力雄厚,人才辈出

清华大学电子工程系拥有“电子科学与技术”、“信息与通信工程”两个一级学科,同时参与共建“集成电路科学与工程”一级学科。下设六个研究所,涵盖物理电子学与光电子学、电路与系统、电磁场与微波技术、通信与信息系统、信号与信息处理、复杂系统与网络等领域,是国内学科最全、综合性最强的电子工程专业。

电子工程系馆

电子工程系建系至今,共获得国家级科技奖励57项,近十年以第一完成单位获国家级科技奖3项,省部级奖励特等奖和一等奖9项。发表SCI论文6千余篇,2015年以来在《科学》、《自然》及其子刊发表论文69篇。2024年科研经费超过4.8亿元。

建系以来,清华大学电子工程系共培养本科毕业生14000余人,研究生6500余人,约2万名系友活跃在各行各业。他们在国家的科学研究、行政管理、经济建设、国防建设等方面作出了卓越的贡献,涌现出一批学术大师、治国栋梁、兴业之士和军旅将才。毕业生和教师中产生了30多位两院院士,20多位将军,一大批创业人才、优秀企业家和产业精英。其中,1985级的同学们更是在中国半导体行业创造了“EE85”的传奇。

电子工程系优秀校友

在校学生在宽口径理念的培养下表现同样卓越,近五年有4名同学获得清华大学本科生特等奖学金(全校每年本科生获奖者约10名)。

鹏程万里,无限未来

电子工程系毕业生就业口径宽广,并且凭扎实的专业技能和优秀的综合素质获得用人单位的好评。近年来,电子系毕业生的就业单位主要包括国有企业、民营企业、科研单位、国内高校、军工集团、国际组织等。

2024届毕业生就业情况

领域广泛,成果丰硕

电子信息学科所涉及的应用领域广泛,包括北斗导航、6G通信、人工智能+医工交叉、超光谱成像芯片、太空探索及国防装备等。近年来获得了多项国际一流的科研成果。

【未来通信】

智慧天网:空天地海无缝连接

智慧天网是清华大学原创提出的泛同步轨道天基网络解决方案,以8颗中轨道宽带通信网络卫星构成覆盖全球的通信星座,实现空天地海无缝连接。智慧天网实现天基网络与通信技术的创新突破,服务极地、远洋、空天等全球通信重大需求,探索空间多系统共享共建和可持续发展新路径。

智慧天网一号01星于2024年5月在西昌成功发射,这是我国第一颗中轨道宽带通信卫星,也是国际上首颗中轨道天基网络卫星。利用该星成功建立了南极中山站到我国境内直接通信,带宽提升一个量级以上,填补了极地自主通联空白。

智慧天网一号01星待命发射

智慧天网一号01星成功发射

央视专题报导智慧天网服务南极通信成果

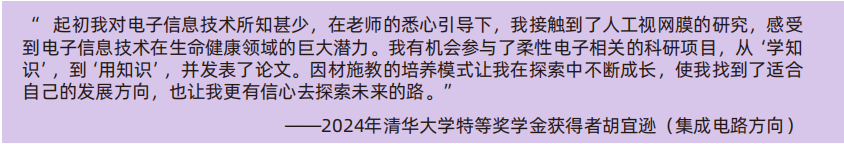

光载信息一体化技术:用光连接智能未来

光,不仅是照亮世界的源泉,更将成为连接万物的智能纽带。光载信息一体化技术使光在照明、通信与感知三大领域实现“一光多用”。推动了通感照融合的标准化与产业化,为智慧城市、智能交通与工业互联网等领域提供了高效可靠的技术支撑。

光载信息一体化技术基于光信号的多维特性(如频域、时域、空域及相位),通过光电融合系统的资源调度优化,深度集成通信、感知与照明(通感照)功能。通信:精确调控光的频率、相位与空间分布,将数据“加载”到光波上,实现超越传统无线通信的高速传输。感知:利用光信号与环境交互特性,实时探测周围物体的距离、速度和形状,探测精度高达厘米级。照明:在提供高品质照明的同时,通过智能调光技术显著降低能耗。例如,未来的汽车大灯不仅仅是照明工具,还能够通过动态光场扫描感知前方障碍物,并与周边车辆和路侧设备实时共享路况信息,从而提升自动驾驶的安全性与可靠性。

光载信息一体化技术示意图

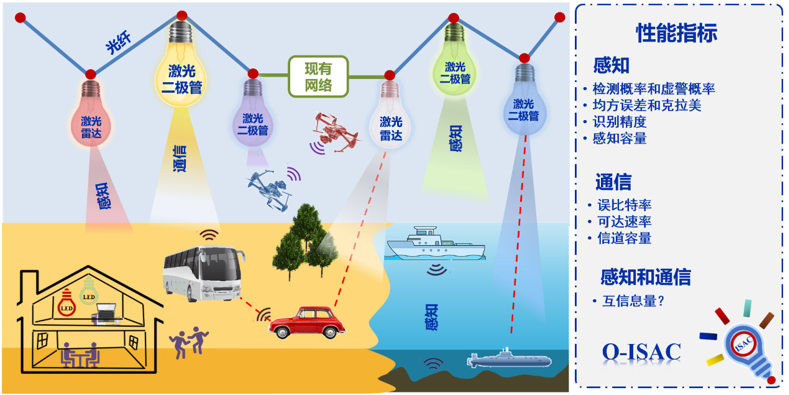

网联协同感知:通过连接实现更安全的自动驾驶

车车-车路的协同感知(Collaborative Perception)技术,能极大程度上提高车辆的感知与决策能力,确保路口通行、匝道汇入、编队驾驶等复杂场景下的驾驶安全性和可靠性。

利用区域特征图融合和深度度量学习技术,能够在不需要车辆定位、相机位姿、高清地图等信息的情况下,实现鲁棒的移动目标协同感知。针对车辆移动性问题,采用基于上置信度的在线学习技术,通过历史数据预测未来收益,从而选择最合适的协作车辆。

基于车联网的协同感知技术,能够提升智能体感知精度,并有效地解决视野盲区问题。针对现有数据集可支持代理数和任务数有限的问题,清华大学电子工程系团队发布了DOLPHINS和WHALES数据集。

基于车联网的协同感知技术示意图

【人工智能+系统】

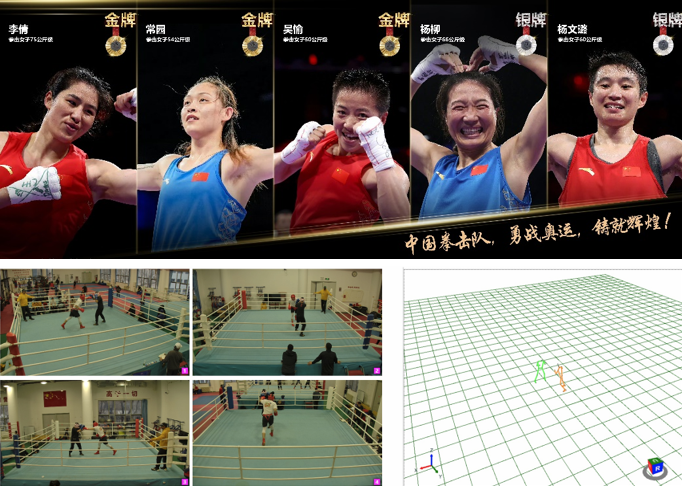

医工交叉 赋能奥运

为服务国家“健康中国”战略,本系医工交叉团队以构建覆盖全生命周期的智慧医疗生态为目标,深度融合生物医学、电子信息、临床医学等多学科前沿技术,打造集预防、诊疗、康复与自主健康管理于一体的创新体系,推动医疗健康领域的范式革新。团队聚焦四大核心方向:智慧医保监管方向,通过垂直领域大语言模型与智能分析系统,实现医学数据的高效解读与精准决策支持;临床诊疗数字化方向,与多个医疗机构、部门合作解决临床医疗中遇到的难题,提供辅助诊断和诊疗技术支持;智慧运动康养方向,通过可穿戴设备与实时健康监测、动作捕捉技术,帮助老年人保持身体健康检测,协助运动员科学训练;新型生物医学成像与传感方向,突破声光成像技术研发出新型成像仪器,开发微型化、低能耗高精度传感芯片,设计仿生电子器件与生物相容性材料,实现交叉技术在智慧医疗生态中的应用。团队成果丰硕,2024年荣获国家科技进步奖一等奖;研发的智慧医保监管系统已在多个省地市常态化运行;“智医助理”全科辅助诊疗系统覆盖全国20余个省市地区基层医疗机构,助力国家女子拳击队在2024年巴黎奥运会勇夺3金2银。团队致力于培养兼具工程思维与医学视野的复合型人才,通过前沿课题研究连接学术创新与社会需求。

多模态运动人因智能传感分析平台及智慧训练系统

基于全病历的智慧医保 AI 深层监管方案落地应用

多模态AI大模型与具身智能

服务国家人工智能发展战略,清华大学电子工程系在多模态AI大模型及具身智能领域深度布局,致力于推动通用人工智能(AGI)的技术转化与产业应用。团队聚焦四大核心方向:(1)通用视觉感知:突破异构多源数据融合与开放场景目标检测泛化难题,基于2D图像、3D点云及激光雷达等多源数据,构建跨场景、新类别下的通用目标识别与定位大模型;(2)人像态势计算:创新性整合视觉、语言、音频、动作等多源异构信息,建立跨模态特征对齐与跨任务知识共享的统一框架,实现像态、形态、神态和意态的精准感知;(3)多模态AI大模型:构建涵盖视觉、语言、语音、视频等领域的国际前沿大模型体系,形成"理论-方法-应用"三位一体的创新生态,成果已赋能千余大模型,获斯坦福大学等国际顶尖学府课程收录,并与上海人工智能实验室、国家蛋白质科学中心等国家级科研机构开展深度合作;(4)具身智能与协作机器人:研发基于轨迹思维链的视觉-语言-动作大模型,在仿真与真实环境中展现优异泛化性能,重点突破智能体自主感知与灵巧操控能力,通过高精度3D场景数据构建与多模态交互系统研发,为智能识别、精准定位与抓取提供全方位技术支撑。

通用目标检测与三维视觉定位

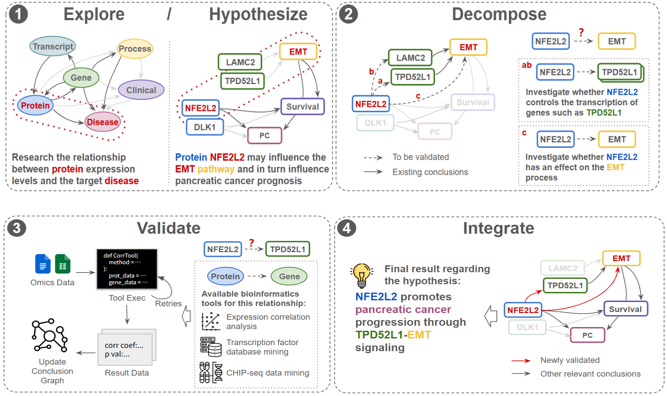

人工智能驱动的多组学精准分析和假设提出系统

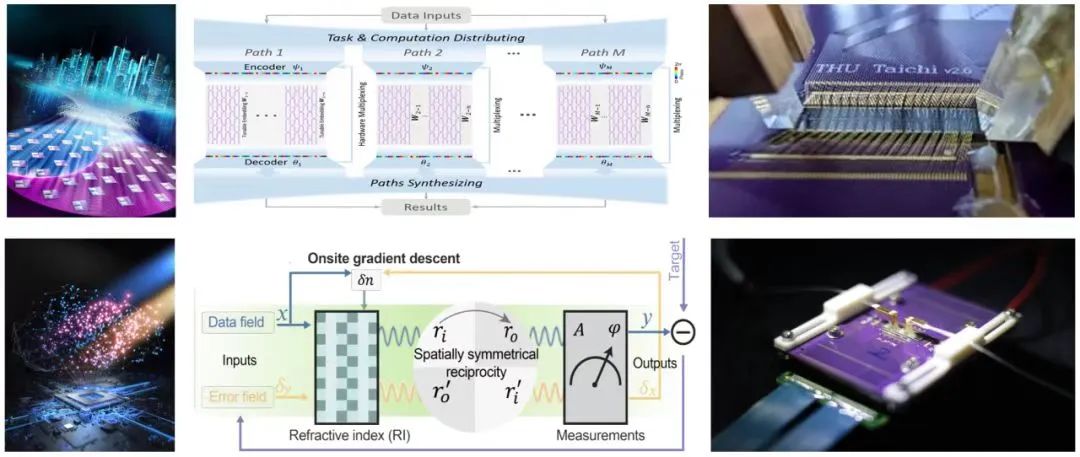

智能光算芯片

计算光学是人工智能与物理光学的交叉前沿方向。清华团队开展智能成像与光计算的原创探索,突破传统光学感知与计算的物理极限,研制了国际首款“元成像芯片”、“太极”光计算芯片,发表多篇《科学》《自然》期刊论文,成果获北京市技术发明一等奖、首届国际基础科学大会前沿科学奖,入选中国光学十大进展、中国半导体十大研究进展,在天文科学、智慧城市、无人系统等领域开展应用。

“太极”系列智能光计算芯片

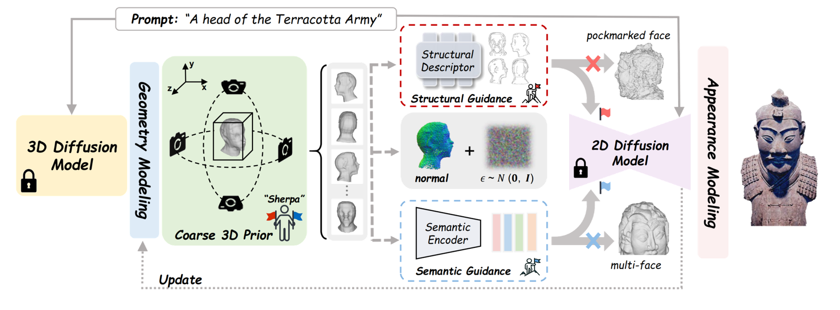

基于文本的高保真三维视觉内容生成Sherpa3D

目前的文生3D方法主要分为2D扩散模型升维以及3D扩散模型两种方法。3D扩散模型具有优秀的多视角一致性,但生成质量低,泛化能力有限。2D扩散模型升维方法具有卓越的泛化能力和丰富的细节,但容易出现三维多脸等问题。团队通过从3D扩散模型生成的粗糙3D先验中派生出一对引导2D扩散模型的引导策略:(a) 用于几何保真的结构引导;(b) 用于3D一致性的语义引导;(c) 用于平衡2D和3D知识引导的平衡因子。通过沟通3D扩散模型与2D扩散模型,以实现高保真,高泛化性,几何一致的生成。

Sherpa3D可以根据文本快速生成高质量,多样的,具有三维一致性的三维资产

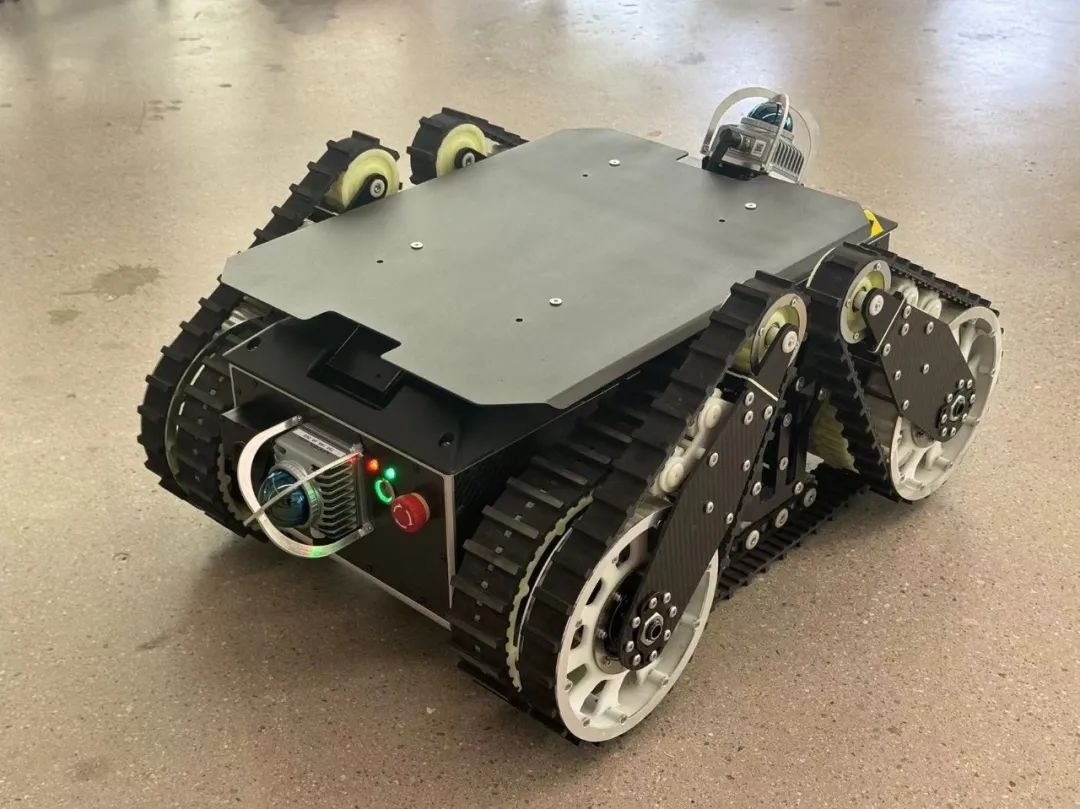

自主探索无人车

自主探索无人车是一种集成了多种先进技术的智能化移动车辆,能在无需人类直接干预的情况下,在各种复杂环境中自主行驶并感知环境与目标信息。

清华大学导航、定位与授时中心研制了会爬楼的自主探索无人车,能自动寻找楼梯并实现跨楼层机动,实现楼宇内部探索功能。

会爬楼的自主探索无人车

跨楼层探索结果

【集成电路】

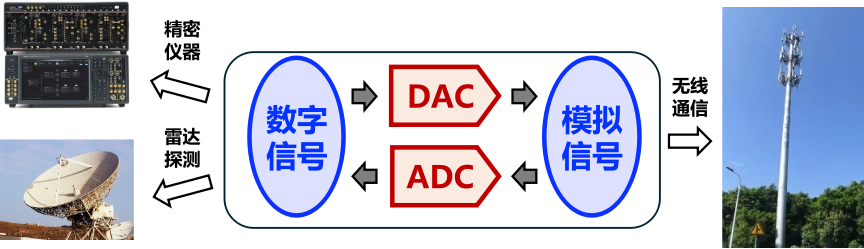

高性能模数与数模转换器芯片

模数转换器(ADC)与数模转换器(DAC)是连接自然信号与数字系统的桥梁,直接影响信息处理的精度与速度等性能,在各种应用中发挥着重要作用,是5G/6G数字通信系统、精密仪器和军事装备等战略应用领域的关键核心元件。高端数据转换器芯片是“卡脖子”核心技术之一。

数字-模拟混合系统

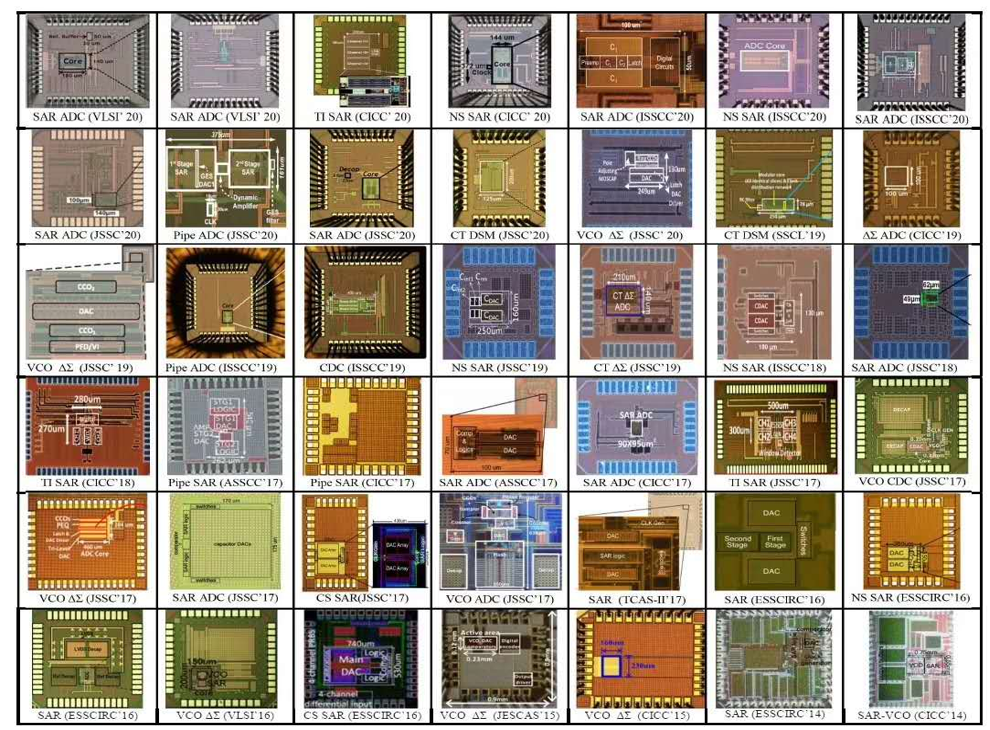

清华大学电子系团队在ADC领域处于国际学术界的领先地位,提出了多种新型架构,包括NS-SAR、Hybrid DSM、VCO-based、Zoom以及CT Pipe-SAR等,这些架构不仅提升了转换速度和精度,还显著优化了功耗与系统稳定性;在校准算法方面,研发了多种创新方案,能够显著提高ADC在复杂应用环境中的准确性与可靠性,确保了各类电子系统在各种工作条件下的高效运行,为下一代电子系统提供了更高精度、更高稳定性和更低功耗的解决方案。

已设计实现的高性能ADC芯片

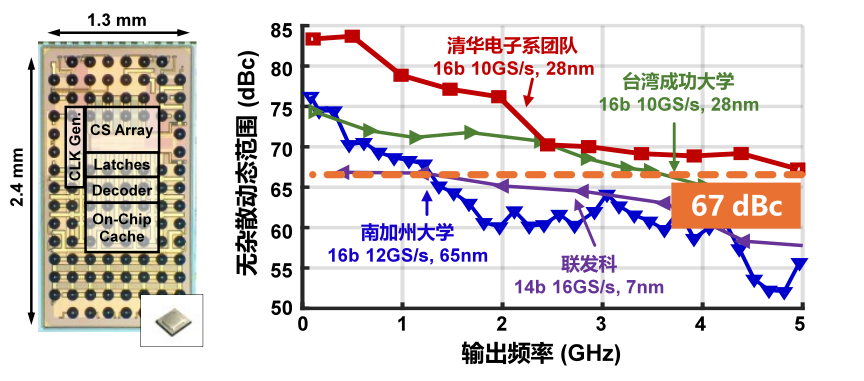

清华大学电子系团队成功研制出国际先进的宽带高动态范围DAC芯片,以其卓越的性能实现了极宽频谱信号的高保真生成,标志着我国在自主研发高性能数据转换核心技术的重要进展。该成果近期被集成电路领域权威期刊IEEE JSSC接收,是该期刊二十余年来第一篇由境内单位自主设计的高性能DAC论文。

芯片测试结果

智能传感网实现桥梁监测

电子系突破智能无线传感系统关键技术,实现对桥梁健康的在线监测。已应用于港珠澳跨海大桥、泉州湾跨海大桥、厦门第二东跨海通道、赤水河特大桥、南溪长江大桥等千余座桥梁。在交通、文保、智慧城市、风电、水电等领域实现规模化应用。获吴文俊人工智能科学技术发明一等奖,教育部技术发明一等奖,中国公路学会科学技术一等奖。

港珠澳大桥配套无线传感器成功通过16级台风山竹考验

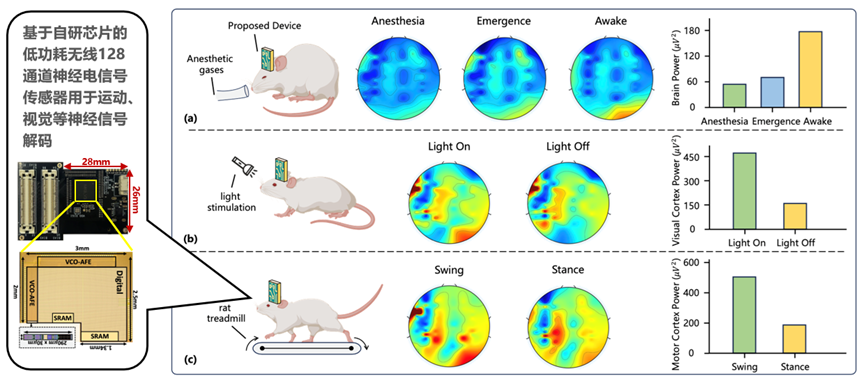

脑机接口嵌入式芯片

脑机接口是联通人类智能与机器智能的桥梁,可能在医疗康复、未来通信领域带来革命性突破。一台植入体内的脑机接口设备面临着在极其复杂、脆弱且私密的人类神经系统生物环境中,实现高精度信号传感、准确神经解码、长期安全可靠运行等多重严峻挑战。克服这些挑战需要研发专门的芯片电路形成专用主机系统,再佐以神经科学、算法工程、材料工程、医学等多学科的深度协作。清华大学电子工程系深耕这一领域,已经将接口电路无线交互数据带宽突破至Gbps量级。虽然前路漫漫,但每一步进展都让我们离“意念沟通万物”的未来更近一点,也让我们对自身大脑的理解更深一层。

利用脑机接口技术解码大脑

【光电子】

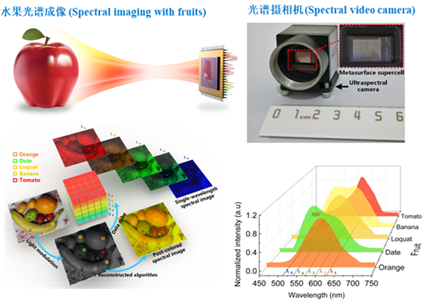

超光谱成像芯片

光谱是“物质指纹” ,光谱分析作为揭示物质组分和含量不可替代的技术工具,是人类认识客观世界的重要信息维度和技术手段,也是医学、生命科学、天文学等多个交叉领域的共性感知技术。清华大学电子系研制出了国际首款实时超光谱成像芯片,可快速获得光谱图像上每个像素点的光谱信息,实现光谱检测技术从单点微型光谱仪到光谱成像芯片的跨越,被Science综述论文列为领域重要进展。超越人眼视觉的实时光谱成像芯片可以为机器视觉赋能物质感知的重要能力,有望成为智能时代下一代成像芯片的颠覆性技术。

光谱成像

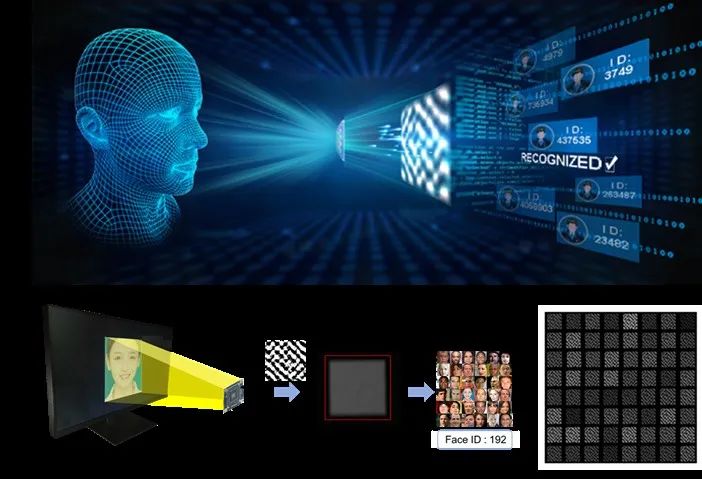

光学神经网络计算芯片

光计算有望成为突破冯诺依曼架构的新一代计算范式,清华大学电子系信息光电子研究所在国内率先制备了片上衍射光学神经网络计算芯片,将芯片的参数集成度、计算容量提高了一个数量级以上,实现了由 “光学成像”到“光学感知”的进化,通过人工智能设计光学计算编码,形成新的智能感知范式。成果发表于Science以及Nature子刊,应用于高隐私保护人脸识别、超高速成像等领域,被国内外多家科技媒体报道。

光学神经网络计算芯片

基于精准时空同步的光时片交换智算网络

智算网络作为新一代信息技术的关键基础设施,已成为推动经济高质量发展的重要力量,为新兴技术的快速进步提供了可靠的算力支持。在当前全球科技竞争加剧的背景下,智算网络的发展水平不仅关乎国家的科技竞争力,更是推动创新和产业升级的重要力量。清华大学电子工程系率先在全球提出基于精准时空同步的光时片交换网络新架构,解决了光交换技术在智算网络应用中粒度粗、灵活性低的问题,获得业界广泛认可,并吸引了国内外众多科研机构的关注与借鉴,为智算光网络的未来发展开辟了全新的方向。

在这里你将探索无限的可能,

也将遇见更好的自己,

清华电子信息类等你来!