47 载讲台坚守

年均授课 110 学时

10 余门课程搭建

独立讲授 9 门课

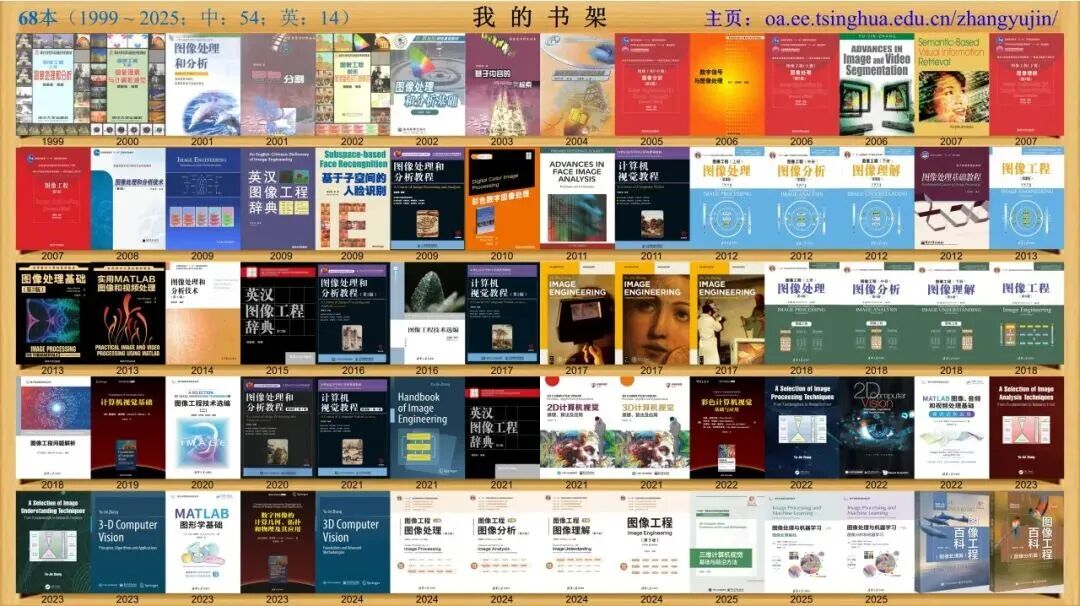

出版 40 余本中英文教材

20 余本专著和工具书

发表 550 余篇图像工程类论文

执教生涯共培养 52 位研究生

牵头成立图像工程研究室

吸纳、培养成员 108 名

促成“图象工程奖学金”设立

7 年累计资助 73 名清华学生

捐赠设立“电子系章毓晋图书奖”

5 届累计奖励 14 本优秀图书

这一个个数字,是章毓晋教育生涯和公益善举里清晰可见的“成绩单”,只是这些数值无法概括他故事里的温度。教师节临近,我们特此对清华大学“电子系章毓晋图书奖”进行回顾,与大家一起读懂这位清华园里的教育者的执着与热爱。

2025年6月11日,清华大学电子工程馆内,第五届“电子系章毓晋图书奖”颁奖仪式举行。台上,章毓晋教授正将证书颁发给三位获奖作者,台下,持续的热烈掌声中藏着一份心照不宣的敬意——这位荣休五年的老教授至今笔耕不辍,希望用新的稿费支持新的奖项。

章毓晋在仪式上与大家共勉:“爱因斯坦说过, 一个人的价值,不在于他取得什么,而应该看他贡献什么。 ”

这份对知识传播的执着,对教育事业的赤诚,最终化作他笔下写出的一字一句、手中奉出的一份捐赠。恰逢教师节临近,回望这位在讲台上坚守47载、用68本图书创作(包含中英文教材40余本、专著和工具书等20余本),铺就学生成长之路的教育者,他的故事如同一颗深埋在教育沃土中的种子,在三尺讲台的悠悠岁月里生根发芽。

半生耕耘:从“讲台”到“书架”的坚守

章毓晋的教育生涯,始终与“知识传播”紧密相连。1973 年参加工作之初,他便以中学教师的身份开启教育历程;恢复高考后,章毓晋考上大学,在毕业前,他获取国家公派留学生资格,于1983年赴比利时深造;1989年,他获比利时列日大学应用科学博士学位,随后在荷兰德尔夫特大学担任博士后及研究人员,在学术前沿深耕。1993年,怀着对祖国教育事业的热忱,他回到清华园,成为电子工程系的一名教师,从此在讲台与书桌间扎下了根,在清华一守便是27余载。

在清华任教的日子里,他先后开出并讲授“图像处理”“图 像 分析”“图像理解”“基于内容的视觉信息检索”等10多门本科生和研究生课程,也曾在新加坡南洋理工大学开设英语研究生课程“现代图像分析”,跨越千里架起知识的桥梁,这些课程如同一扇扇窗口,让同学们望见学科前沿的星辰大海。值得一提的是,在章毓晋独立讲授的9门课中,有8门是全新开设,另一门则是在退休教师留下的课程基础上,先写出教材再接手讲授;参与讲授的5门课中,有3门由他牵头组织开设。“ 对教师来说,教学不是负担,而是很好的机遇 ”,这句话隐藏着章毓晋深耕教学的初心,他始终相信“教学相长”的道理,“事实上, 我自己也从讲课等教学活动中受益匪浅 。”

对作品的打磨,章毓晋同样倾注了大量心血。早在上世纪及本世纪初,国内图书鲜少会附上作者联系方式,他却 选择在每本教材的前言附上自己的联系方式 。编辑曾提醒 他“这样可能会很忙”,但他仍然坚持保留。图书发行后,正如编辑所料,章毓晋果然收到很多来电和邮件——有提意见、问问题的,也有分享建议的。“ 这些反馈是占用了时间,但也都很珍贵,对讲好自己的课以及对改进教材 的新版内容、表述方式、结构形式 很有启发和帮助 。”

这份匠心,同样体现在章毓晋编撰《英汉图像工程辞典》的过程中,用“6年磨一版”的坚守,为行业筑牢专业基石。2009年,第一版辞典出版,收录约2000个专业词汇;2015年第二版扩容至约5000个词,为了达成目标,他给自己定了“每周20个词”的计划,“有时候一天写3个,忙的时候少写点,但不会中断”;2021年第三版更是收录10000个词,1500多页、共计170余万字,都凝结着他的心血。如今,已经荣休的他正着手筹备第四版。谈及这份坚持,他平实的话语中蕴藏着一种力量:“网上的专业词汇有时候不够专业, 我们做了几十年图像研究,还是要把准确的内容留下来。 ”

在他看来,教学与科研从来不是割裂的,而是相互促进的一体。“ 教学强调系统性 ,对一个专业的系统把握肯定对开展相关专业的科研有帮助。 科研强调创新性 ,通过科研肯定会对理论有更深的理解。 我们是专业教师,这种互相促进是很有益的,自己也乐于结合进行。 ”正是这份坚持,让他在清华工作的20多年间,既保持着年均约110学时的授课量,又发表了550余篇图像工程类论文,编写出版40余本中英文教材及20余本专著、工具书, 真正实现了“著作等身” ;更重要的是,他 首次完整提出图像工程学科的概念定义与内涵外延 ,为我国的图像工程学科以及电子系教学和科研工作做出了突出的贡献。

章毓晋出版的图书系列,共68册

1997年起章毓晋被聘为教授,1998年起成为博士生导师。在清华大学, 累计培养52位研究生 ——21名博士生(另5名博士生的副导师)、27名硕士生、4名工程硕士生。另外,他牵头成立的图像工程研究室累计吸纳、培养成员达108人。

“每个学生都很聪明,只是他们的聪明的点不同。”这是章毓晋47年育人的核心理念之一。因此在培养研究生时,章毓晋总是扮演“引路人”的角色—— 学生有想法,他全力支持;学生迷茫时,他坐下来一起讨论方向。 “爱因斯坦说,‘兴趣是最好的老师’, 我只是帮他们把兴趣变成研究的动力。”

始终将知识传播视作重要任务的章毓晋,对学生的投入也渗透在每一个细节里、藏在无数个伏案修改论文的日夜中。他会花大量时间审阅、调整学生的论文。他坦言,自己格外关注学生们产出的 “成果”,在他看来, “写论文是为了把研究成果分享出去、把知识传播出去,这是科研的意义。” 而这份关注的背后,正是他对“知识传播”一以贯之的深切重视。

章毓晋与夫人何芸在家里与学生们聚会

2020年4月,章毓晋正式荣休,自1973年踏上教师岗位起,时光已整整走过47年。虽已退休,但他对教育的投入从未停止,对工作和生活也都保持着同样的专注——退休后,章毓晋即被学校聘为“清华大学教学顾问组”成员,听新开课的新教师试讲。5年下来,累计已经听了50多位教师的100多次课。 他同样 对写作有着相当的投入、执着与享受。章毓晋的生活没有智能手机的“打扰”——他很少刷手机,到现在也不用微信等社交软件,平日里联系他人,多是通过邮件或固定电话。 “关掉手机,静心做事”是他特有的生活和工作方式。

2025年1月,章毓晋再次获聘

“清华大学教学顾问组”成员

在荣休前一年, 2019年3月,他捐赠个人历年稿费积蓄设立“电子系章毓晋图书奖” ,专门奖励在图书撰写中做出杰出贡献的在职教师。他在捐赠时坦言,感谢电子系对自己职业发展的支持,在即将退休之际作为对电子系的回馈,希望图书奖能够对电子系年轻教师撰写教材及出版各类图书起到激励作用。 2022年10月,他再次用个人稿费续捐,旨在提高每个奖项的奖金,既增强奖项的激励作用,也进一步提升了奖项的影响力。

2020年1月,章毓晋(右五)

与夫人何芸(右四)出席座谈会

在捐资设立该奖项之前,章毓晋第一时间与夫人何芸沟通,她毫不犹豫地给予了支持。何芸与他同为清华大学电子系教师,1993年两人一同入职清华,尽管夫妻二人研究方向不同(章毓晋深耕图像工程,何芸专注音视频编码领域),却同样为电子系深耕奉献了近三十载 。 “我们能走这么远,离不开电子系的支持。如今退休了,只是做点该做的事。” 话语里是对院系的感念与对这份回馈的淡然。清华大学科学博物馆筹建期间,何芸教授主动捐献出当年参与设计的MPEG-2解码芯片及其验证系统、可视电话系统 ——这些承载着她科研心血的物件,是我国音视频编码技术从探索到发展的重要历史见证,为科博留存科研记忆提供了珍贵素材。二人比翼双飞、连理同枝,如同两棵并肩生长的大树,根系相连,枝叶相依,缠绕着对教育的赤诚,共同为学子撑起一片汲取知识、追逐理想的晴朗天空。

章毓晋、何芸伉俪

不仅如此,章毓晋还在 2017年 促成了电子系“图象工程奖学金”的设立 。 该奖学金由他的学生李乐捐赠支持, 2023年 再次续捐 并升级为跨院系的 “清华校友——图象工程奖学金” , 旨在进一步提升清华大学在图像工程领域的人 才培养质 量,鼓励学生在图像处理、图像分析、图像理解及其技术应用领域努力学习和开展高水平的学术研究。 该奖学金自2017年开始首次评选工作, 迄今为止已经奖励了电子系、计算机系、自动化系的74名学生 ,其中,博士研究生27名,硕士研究生9名,本科生38名。

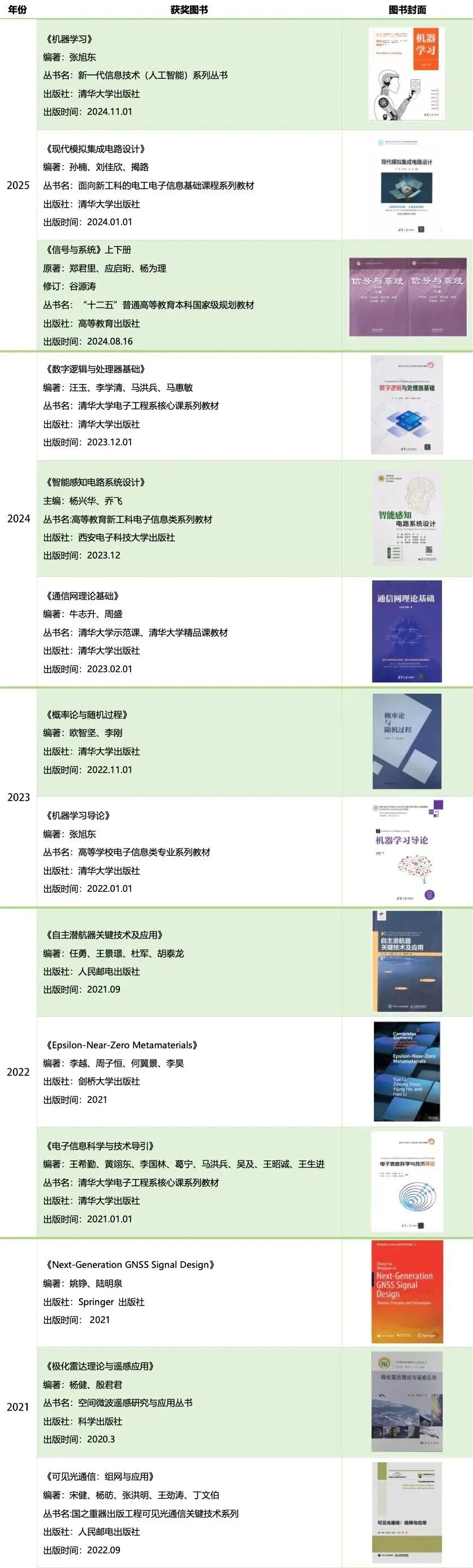

清华大学 “电子系章毓晋图书奖”

获奖作品 及获奖教师感言

自2021年首届颁奖以来,“电子系章毓晋图书奖”已成功举办五届,14本优秀图书先后获奖,为推动电子系教材建设、鼓励专著出版、提升学科影响力发挥了重要作用。奖项见证了一批又一批优秀图书的诞生,也记录着教师们对知识传播的热忱。

让我们一同回顾这些获奖作品及获奖教师代表的感言:

“电子系章毓晋图书奖”

历届获奖名单(2021-2025), 共14本

“电子系章毓晋图书奖”获奖代表发言

2025年

2025年6月,第五届颁奖仪式合影

2025年获奖代表

《现代模拟集成电路设计》

作者代表孙楠

作为首次出书的作者,孙楠的撰写过程颇为艰辛,日常需要兼顾教学、科研等工作,只能在深夜和周末撰写。因为希望总结所学贡献社会,并受系里对年轻教师传承教材建设传统的激励,最后还是坚持把这本书写完并出版。书籍产生了一定的影响力后,孙楠体会到教材编写的价值和意义。他深感章毓晋老师著作影响力之巨,也为其捐赠之举而感动,表示未来如果有机会,也愿意将书籍出版的稿费捐赠,用于支持系里图书奖项,继续为教育事业贡献力量。

2025年获奖代表

《信号与系统(第四版)》

修订作者谷源涛

谷源涛谈到博士研究生期间就阅读章毓晋老师的《图像工程》著作学习图像处理基础知识,章老师笔耕不辍的精神让自己深感钦佩。谷源涛回顾自己的写作历程,这是他负责编写的第三本教材,此次获奖的《信号与系统(第四版)》是在郑君里先生的享誉全国的权威教材基础上修订而成,更多是传承前辈的成果,延续前辈未完成的工作。谷源涛表示,未来他将坚持创作,也希望借助这个奖项的契机,向电子系老一辈老师学习,为电子系教材建设工作持续奋斗。

2024年

2024年6月,第四届颁奖仪式合影

2024年获奖代表

《数字逻辑与处理器基础》

作者代表马惠敏

马惠敏谈到,这本书撰写可谓是“十年磨一剑”,这期间凝聚了集体的力量和智慧,既有传承又有创新,经过了反复的锤炼修改,配合核心课教学得到了检验,希望图书作为教材能够使更多学生获益,为学科建设贡献一份力量。

2024年获奖代表

《数字逻辑与处理器基础》

作者代表马洪兵

马洪兵谈到,章毓晋老师在职期间在图像处理领域做出了巨大贡献,是自己学习的榜样,他非常感谢章毓晋老师以及电子系的付出,自身会砥砺前行,投入到下一本书籍的撰写工作中。

2023年

2023年11月,第三届颁奖仪式合影

2023年获奖代表

《机器学习导论》

作者张旭东

张旭东首先对设立奖项的章毓晋老师表示感谢,同时也对重视奖项设置、支持教师发展的电子系表示感谢。张旭东回顾了图书的写作历程。多年前,他应电子系的教学需要,开设了机器学习的课程,但苦于找不到一本合适的、与时俱进的教材,于是经过几年的努力,写作、出版了《机器学习导论》。这本书是国内机器学习相关课程所需要的,也产生了一定的影响力。最后,张旭东再次感谢章毓晋老师,并表示自己会向章毓晋老师学习,努力为学科发展做出贡献。

2023年获奖代表

《概率论与随机过程》

作者代表欧智坚

欧智坚回忆自己向章毓晋老师请教“如何当好老师”时,章毓晋老师回答的“做好一个老师该做的事”让他备受教育,至今仍激励、鼓舞着他踏实做学问、潜心钻教学。而作为教学和科研上的前辈,章毓晋老师著作等身,这也激励着他对知识进行归纳和传播,并在学术前沿探索。欧智坚介绍了《概率论与随机过程》这本教材来自多年的教学积累,一方面注重结合电子信息及相关领域的学科特点,进行了内容凝练,另一方面进行了吐故纳新,加入了最前沿的知识内容。他希望这本教材能够在教学中发挥作用,帮助同学们学好相关课程。

2022年

2022年9月,第二届颁奖仪式合影

2022年获奖代表

《电子信息科学与技术导引》

作者代表黄翊东

黄翊东表示,这本教材由八位老师合力完成。这本书不仅是知识体系的导引,也是课程体系的导引,是新的课程体系的缩影和代表。我们不仅要传承知识,也要创造知识,最好的形式就是变成教材,章毓晋老师为我们做了榜样。感谢章老师捐赠设立的图书奖,对推动电子系的教材建设、增加学科影响力起到了积极的促进作用。

2022年获奖代表

《Epsilon-Near-Zero Metamaterials》

作者代表李越

李越表示,章毓晋图书奖给予了教师很好地影响和激励。获奖图书是近几年科研成果的结晶,虽然过程很辛苦,但能够获得章毓晋图书奖,成绩得到了肯定,感到非常高兴。感谢章老师赠送的《英汉图像工程辞典》,这本书将对个人的科研工作提供帮助,也能时刻提醒自己向章老师多学习,出更好的成果,写更好的书。

2021年

2021年9月,第一届颁奖仪式合影

2021年获奖代表

《极化雷达理论与遥感应用》

作者代表杨健

杨健对本次获奖深感荣幸,同时代表几位获奖人感谢章毓晋老师设立图书奖。杨健提到,章毓晋老师不仅是一位科学家,更是一位教育家,在撰写著作方面他投入了大量精力,所出版的书籍,影响了一代又一代图像处理、计算机视觉相关的学生和行业工作者,相信未来还会有更多的人受益。章毓晋老师的高产,真正做到了“著作等身”,并且很多书一版再版,可见受欢迎程度。杨健表示自己会向章毓晋老师学习,继续在著作撰写方面深耕。

从书架到未来:

厚植学术土壤,传承大学精神

奖项设立以来,电子系的学术土壤上不断结出硕果。电子系党委书记沈渊表示, 章毓晋教授以个人稿费捐设专项基金,将教学实践经验凝练为教材专著,既能为学生构建系统知识体系,亦能提升高校学术影响力。 他还观察到奖项带来的一处显著变化: “参评图书数量与质量逐年提升,从早期综述类、翻译类为主转向原创教材专著。” 这一转变,正是奖项示范引领作用的体现,这些作品不仅仅是个人的成果,也共同成为了整个学科的财富。

奖项的价值,不仅在于奖励成果,更在于培育蓬勃的学科生态。 电子系主任汪玉在颁奖仪式中表示: “大学离不开优秀的教育者和典籍,图书对教学科研育人的作用无可比拟,对大学的影响力至关重要。 电子系会继续重视教材和著作的编写, 鼓励更多的老师把创作的知识和技术真正的放在书架上。” ——这些“书架上的知识”,正是大学精神最长久的载体。

五载光阴,五载耕耘。今天,那些获奖的书籍正静静地立在图书馆的书架上、陈列在学生的案头,它们是知识的载体,更是章毓晋与受其精神影响下的电子系教师们对“教书育人”使命深沉而持久的承诺。如今的章毓晋依然笔耕不辍,他表示,未来还将撰写更多的教材、著作、工具书等,将更多的稿费用来支持奖项。

这份坚守背后,是 章毓晋 对教育本质的深刻理解,正如蔡元培先生所言:“教育者,非为已往,非为现在,而专为将来”,“电子系章毓晋图书奖”从诞生起就带着对未来的期许—— 推动和鼓励更多的优秀教材生长出来,让知识的河流奔腾不息,让学术的海洋深邃辽阔。

著书立说,始终笔耕不辍

教学相长,不忘反哺回馈

奖掖青年,立德立功立言

站在教师节当下

当我们回望章毓晋教授的教育生涯

看到的不仅是60余本作品的厚重

14本获奖图书所蕴含的情怀

更是一种穿越时光的力量

这种力量让“书架上的知识”活起来

让“讲台上的精神”传下去

章毓晋教授,和无数像他一样的教育者

用一本本教材夯实学科根基

用一个个奖项点燃创作热情

让知识在代际传递中生生不息

他们用笔墨与行动

为大学教育书写下最坚实的篇章

这些薪火相传的故事

永远值得我们深深致敬

永远值得我们接续书写

章毓晋

章毓晋,清华大学电子工程系教授,中国图象图形学学会会士和名誉监事长,国际光学工程学会(SPIE)会士。1989年获比利时列日大学应用科学博士学位,1989年至1993年先后为荷兰德尔夫特大学博士后及研究人员,1993年到中国北京清华大学电子工程系工作至今,1997年起聘为教授,1998年起成为博士生导师,2014年起聘为教研系列长聘教授,2020年4月荣休。

在清华大学,先后开出并讲授过10多门本科生和研究生课程,包括“图像处理”“图像分析”“图像理解”“基于内容的视觉信息检索”等。在新加坡南洋理工大学,开出并讲授过研究生课程“现代图象分析(英语)”。

主要科学研究领域为其积极倡导的图像工程(图像处理、图像分析、图像理解及其技术应用)和相关学科。已在国内外发表500多篇图像工程研究论文,编写出版了图书60余本(中英文教材40余本、专著和工具书等20本)。

电子系章毓晋图书奖

为了鼓励清华电子系教师生产和沉淀知识、撰写和出版高质量图书,2019年章毓晋捐赠自己历年稿费积蓄设立“电子系章毓晋图书奖”,并于2022年再次续捐,奖励在撰写图书方面做出杰出贡献的电子系在职老师。该奖项从2021年开始每年颁奖一次,自设立以来已有14本优秀图书获奖,对推动电子系的教材建设和专著出版、增加学科影响力起到了积极促进作用。

来源|清华大学教育基金会公众号

审核|汪 玉 沈 渊 李冬梅