导语

Introduction

习近平总书记指出:“人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式,推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。”随着我国科技创新能力的提升,中华民族比以往任何时期都更有能力引领人类生产力变革。

2025年8月清华大学出版的《水木清华》AI专刊特别报道了近50个具有广泛影响力的清华校友AI企业及平台,以及多位院士、教授、行业专家对人工智能时代多维度的思考与建议。 其中,专刊采访多位电子系校友,他们凭借扎实的电子信息学科积淀与前瞻性的创新视野,成为中国 AI 产业从技术突破到价值转化的重要力量。《AI 时代的清华电子力量》系列将进行介绍。

AI投资者说

北极光创投|邓锋:AI应用层创新大有可为

邓 锋

北极光创投创始管理合伙人。1981年考入清华大学无线电电子学系,获学士和硕士学位,并先后获得南加州大学计算机工程专业工学硕士学位和宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。邓锋于2005年创立北极光创投,目前主导管理6支美元基金和4支人民币基金,管理资产逾三百亿人民币。

邓锋长期聚焦早期、科技领域投资,致力于培育世界级的中国企业和企业家,他主导了多个早期项目的深度孵化与投资管理,包括:美团、中科创达、兆易创新、山石网科、展讯通信、腾讯音乐、中文在线、连连科技、百合网、华大基因、泽璟制药、中信医药、燃石医学、华勤技术、卡莱特、脑动极光等。

清华园走出的邓锋,既是走过创业一线的实践者,也是陪伴企业成长的投资人,二十余年来始终活跃在中国科技创新的最前沿。他以长期主义的坚守和对非共识机会的洞察,投资并陪伴了一批又一批中国优秀创业企业成长。

AI与中国的创新机遇

“中国在AI领域的优势在于应用层创新和产业结合,而非单纯的底层技术。”

在全球AI竞争格局中,邓锋对中国的发展路径有着清醒认识。他认为,中国企业的优势在于将AI与实体经济深度融合,在制造业、服务业等应用场景中释放创新动能。

“中国的强项是‘从1到10’的落地创新,‘从0到1’的原创突破渐渐有所起色。”邓锋解释说,“像医疗AI、工业AI这类领域,中国拥有丰富的应用场景和数据资源,再加上完整的产业链和产品的快速迭代能力,这些都是推动AI快速发展的关键。”

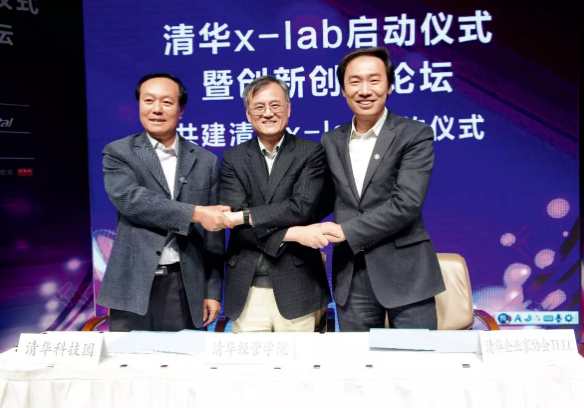

2013年,清华大学经管学院院长钱颖一(中)、清华科技园创始人梅萌(左)与邓锋出席清华x-lab启动仪式

北极光在AI应用领域已有多项投资布局,从医疗影像到工业质检,从制造业升级到教育科技,都在推动AI技术与传统行业的深度结合。邓锋表示:“我们更看重技术能否真正落地并产生实际价值,而非仅仅是停留在概念或技术指标上。”

对于AI可能带来的伦理风险,邓锋持理性态度:“任何技术都有两面性,关键在于如何引导和规范。我们不能因为有潜在风险就放弃创新,而是要在发展中不断完善规则和明确边界。”

非共识投资与科技周期判断

“风险投资的本质在于非共识。如果所有人都一致看好某个方向,那可能已经不是风险投资的最好投资时机了。”

在投资方法论上,邓锋有着鲜明的“非共识”特色。他认为,真正具有前瞻性的风险投资,应该在市场普遍尚未认可前进行布局,而非追逐热点。“我们从不盲目跟风,比如大模型就是一个例子。”邓锋直言,“虽然大模型技术令人兴奋,但我们很早就看到了其中的风险——投入巨大、盈利模式不清晰、竞争激烈。现在泡沫已经开始破裂,某种程度上也验证了我们当初的判断。”

谈及如何判断技术周期,邓锋表示这更像是一种概率游戏:“没人能准确预测未来,但我们可以通过深入研究和多维度思考来提高判断的准确率。北极光在评估一个技术方向时,会综合考量技术成熟度、成本趋势、商业模式可行性等多个维度,做出综合判断。”

在当下的AI浪潮中,邓锋更看重应用层的价值创造:“当前阶段,真正值得投资的,是能够真正解决实际问题、带来实质性效率提升的AI应用。尤其是那些能与传统行业深度结合、产生显著提效降本及拓展业务效果的领域最有潜力。”

理工科创业者的必修课

“理工科学生擅长解决问题,但常常不擅长定义问题,而创业最关键的恰恰是定义问题。”

作为清华理工科背景出身的创业者和投资人,邓锋对技术人才转型商业领袖有着独特洞见。他发现,许多理工科创业者往往具备扎实的技术能力,但在产品思维和商业敏感度上相对薄弱。

“我在清华开了一门课叫做《科技企业的创立与成长》,已经开到第七年,核心内容就是讲‘如何定义产品’。”邓锋说,“很多技术背景的创业者容易陷入闭门造车的误区,研发出的产品可能与市场需求脱节。他们需要学会从用户视角思考,弄清楚‘为什么有人愿意为这个产品买单’。”对于创业团队的构建,邓锋强调文化和价值观的重要性:“技术创新固然是基础,但建立正确的企业文化和价值观更为关键,这决定了团队和企业能走多远。”

清华基因与创新生态

“清华宝贵的资源之一是彼此信任和相互支持的校友网络。”

作为清华校友,邓锋深刻感受到校友生态在推动创业创新中的重要价值。他观察到,清华校友在AI和硬科技领域的创业比例显著高于平均水平,且成功率也远远领先。

“清华校友之间有天然的信任基础和共同的责任感。”邓锋说,“当一个清华校友创业者遇到困难时,其他校友会迅速响应提供帮助,这种默契和支持,是一笔无价的财富。”

在北极光投资的企业中,有相当比例的创始人有着清华背景。邓锋分享道:“我们发现清华创业者普遍具备扎实的技术功底、务实的工作风格和较强的团队协作能力,这些特质在硬科技创业领域尤为重要。”

作为清华创业生态的积极领导者和建设者,邓锋不仅是清华企业家协会(TEEC)的发起人兼创始主席,还发起并支持清华校友终身学习计划及多个创业导师计划等项目。他希望能将经验和资源传递给更多年轻校友,通过传承与支持,推动清华创新基因在新一代创业者中持续生长。

创业者与投资人的双重角色

“最好的投资人,是企业家的‘合作伙伴’,而不是‘驾驶员’。”

邓锋在2015年清华大学思源计划-思源骨干计划分享会上作分享

作为有过亲身创业经历的投资人,邓锋对企业家所面临的挑战有着深刻体会。在他看来,创业者与投资人两种角色之间的转换并不复杂,关键在于明确责任边界。

“当我是创业者时,全身心投入创业;当我是投资人时,专注于帮助企业家,不越位,也不缺位。”邓锋解释道,“对投资人来说,最难的是把握合适的参与度——既不能让企业家感到被干预过多,又能在关键时刻提供实质帮助。”

在北极光,投后管理被分为三个层级:基础的“硬件层”支持,如招人、融资、期权设计等;中间层的战略建议,如产品市场契合度等;以及再上面一层的“软陪伴”,包括企业文化建设、情绪价值支持等。

“实际上当企业家面临困难时,不仅需要你提供解决问题的方案,更需要你作为可靠的伙伴一起度过难关。”邓锋说,“我们希望与企业家建立的是长期的信任关系,是真正的共同成长,到我们都七八十岁了,依然能回忆和畅谈当年一起并肩作战的日子。”

人生追求与清华情怀

“每一次职业选择,都是基于我内心的兴趣和对自己生活方式的认知,而不是因为外部短期的诱惑。”

邓锋的职业生涯有几次关键转折:清华毕业后赴美深造,之后放弃高薪工作创办网屏技术公司(NetScreen)并成功带领公司上市,随后在公司以42亿美元被收购后又选择回国开创风险投资事业,每一次转型背后都有他的深思熟虑。

“我每次做决定时,总是问自己两个问题:我是否真的喜欢这件事?它是否符合我长期想要的生活方式和价值观?”邓锋回忆道,“比如我从做技术转向创业,是因为我意识到自己不仅热爱技术,更对商业应用和创造价值感兴趣。后来从企业家转型为投资人,是因为我发现通过投资可以参与更多创新,帮助更多创业者实现梦想,这让我非常有成就感。”

邓锋认为,人生的重大选择往往不是纯理性分析的结果,而是直觉与理性的结合:“很多时候,你其实知道自己真正想要什么,即便未必能完全解释清楚。这种直觉与你的热爱、价值观深度相连,顺着它走,反而能找到持续的热情和前进的动力。”

“对我而言,真正的人生价值在于身心健康、爱与自由。”

谈及个人成长与人生哲学,邓锋流露出温和而深邃的一面。他认为,无论事业多么成功,健康、爱和自由才是生活的根本。“财务自由只是手段,精神自由才是目的。”邓锋说,“能够按照自己的兴趣和价值观生活,不被外界评判和短期诱惑所左右,这是我追求的状态。”

“人生是一场长跑,而非短跑。”邓锋最后说道,“培养长期主义的思维方式,关注过程而非结果,才能在这个充满不确定性的世界中保持定力和方向感。”

Q&A

Q

您在从清华电子系学生到硅谷工程师、NetScreen创始人,再到北极光创投的创立与管理者的诸多次角色转变中所秉持的内在动力是什么?这些经历对您理解科技创业和投资逻辑有何影响?

邓锋: 对我而言,每一次职业转型主要受两个因素驱动:一是对所选领域的热爱,这是长期坚持的根本动力;二是符合我个人创业生活方式的偏好。我始终更倾向于选择那些既有挑战性,又能够带来自我成长的方向,简而言之,就是做既有意思又有意义的事。

例如2005年选择从创业者转型做风险投资时,我判断中国即将迎来新一轮的科技创业浪潮,而风险投资作为资本力量可以发挥重要作用。当时整个行业还处于非共识、信息不对称的早期阶段,我也相信自身的创业经验可以帮助北极光形成差异化认知和实践优势。

我一直认为,科技投资的核心并不在于对技术本身的把握,而在于如何推动和实现产业化落地。中美在技术产业化路径上有着显著差异,理解这些差异,并因地制宜制定策略,至关重要。真正决定投资成效的,还依赖于那些通用能力,如人的判断、团队的搭建、商业生态的构建等。

北极光自成立以来,始终坚持支持早期科技创新为投资理念,即使在移动互联网如日中天的时代,也从来没有偏离科技投资的主赛道,只是在此基础上有选择地关注部分具备创新商业模式的项目。

Q

在陪伴被投企业发展过程中,如果遇到技术很强但落地受挫的团队,北极光是怎么建议和帮助他们的?

邓锋: 北极光始终将自己定位为创业企业的长期战略伙伴,我们的投后支持主要覆盖三个层面:

首先是“硬件价值”,即为企业提供具体、可执行的资源支持,包括人才招募、对接客户、期权激励机制设计、下一轮融资引入等。

中间层是“战略层面”,战略价值体现在Product-Market Fit(PMF) 的建立和迭代,我们会与团队深入探讨产品定位、目标市场选择、定价策略和长期竞争壁垒的构建。这一阶段尤为关键,是从0到1走向可持续增长的基础。

在这个层面我们还会帮助理工背景创业者完成从“解决问题”到“发现问题”的思维模式转变。很多优秀的技术人才know how to solve the problem,但不一定知道where the problem is。创业关键不在于技术实现能力,更在于理解用户真实的痛点和市场需求,以及构建可行的商业模式。

随着企业规模的扩大,创始团队的管理风格也需要从微观管理过渡到系统化管理,实现执行力与创新力的平衡。

最后还有偏“软性”价值的支持,比如协助企业文化建设,缓解焦虑的情绪价值。企业家往往身处高压,又难以与外界倾诉,我们希望能成为他们在关键时刻可信赖的伙伴,不仅是战略上的协作者,更是精神层面的陪伴者。

Q

AI领域有着更新换代非常快的特点,您认为AI赛道里什么样的企业是您希望投的?

邓锋: 北极光在AI领域更聚焦于应用层投资,围绕“AI+”或“+AI”策略开展布局。我们之前没有参与大模型领域的投资,主要基于三方面考虑:一是大模型的资金密集属性,与我们的早期投资策略不匹配;二是当前国内在模型技术层面已经具备较强的研发实力,核心挑战逐渐从技术突破转向可持续的商业化路径;三是我们更关注企业能否构建出清晰、可持续的差异化竞争壁垒。

在评估AI企业时,我们尤其关注两个问题:一,即使技术能力相当,企业是否能建立独特的数据资产或应用场景优势?二,能否从特定场景中提取独特价值并反哺提升大模型能力?

AI应用领域正处于快速演进和探索阶段,北极光始终持开放心态,不预设投资方向、不迷信概念,而是根据市场趋势、团队能力、技术实际落地情况等进行综合动态评估,也相信真正好的AI应用,它的最终价值可能超出预期。

全文刊发于《水木清华》134期 AI专刊

来源|清华校友总会订阅号

编辑|陶旋姿

审核|汪 玉 沈 渊 李冬梅