导语

Introduction

习近平总书记指出:“人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式,推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。”随着我国科技创新能力的提升,中华民族比以往任何时期都更有能力引领人类生产力变革。

2025年8月清华大学出版的《水木清华》AI专刊特别报道了近50个具有广泛影响力的清华校友AI企业及平台,以及多位院士、教授、行业专家对人工智能时代多维度的思考与建议。 其中,专刊采访多位电子系校友,他们凭借扎实的电子信息学科积淀与前瞻性的创新视野,成为中国 AI 产业从技术突破到价值转化的重要力量。《AI 时代的清华电子力量》系列将逐一为您介绍。

AI生态基础

清微智能|尹首一:致力于将硬核技术与工程落地完美结合

尹首一

清华大学集成电路学院院长、长聘教授,主导孵化清微智能。IEEE Fellow(电气电子工程师协会最高荣誉)表彰其在高能效人工智能芯片架构领域的贡献。国家“新一代人工智能”重大项目专家组成员。曾获国家技术发明二等奖、中国专利金奖、教育部技术发明一等奖、中国电子学会技术发明一等奖等。

作为可重构计算(CGRA)的领导企业,北京清微智能科技有限公司基于原创可重构计算架构,研发量产了十多款高能效低功耗芯片。面向云端市场的TX8高算力芯片,基于可重构数据流架构,其内生直连能力以近似算力线性扩展的效果有效解决了大算力芯片的算力扩展问题,克服制造工艺代差,实现算力飞跃。产品矩阵包括不同算力规模的加速卡以及面向大模型的训推一体服务器,在智算中心、大模型市场以及金融、运营商、能源、互联网数字化行业等对算力要求高、计算并行性高的场景下优势突出。2025年4月14日,同属清华系的AI公司智谱华章正式启动上市,成为国内第一家冲击IPO的大模型公司。清微智能作为“双子星”中的硬件底座,其资本潜力和技术优势也备受瞩目。近日,本刊记者走访了主导孵化清微智能的清华大学教授尹首一。

Q

如何解读可重构芯片?孵化清微智能的初衷是什么?

谈到孵化清微智能的初衷,要从2007年说起。当时我们团队正在进行可重构计算理论和架构研究,这是一种能够动态配置计算资源的新型芯片架构。

可重构芯片的原理通俗讲,可以类比为芯片界的“变形金刚”。根据不同的计算需求,可重构芯片可以在纳秒级时间内调配芯片上数以亿计的晶体管,构造最适配计算任务的硬件架构,达到算力的按需供应和充分释放,实现 “软件定义硬件”。

相比GPU,可重构芯片因其架构的创新所带来的高能效比、高扩展性和高灵活性,被国际半导体技术路线图(ITRS)定位为“未来最具前景芯片架构技术”。学术界和产业界也将其视为CPU、FPGA和GPU之外的第四类通用计算芯片,也是更适合人工智能这类神经网络计算的芯片。

2017年,《麻省理工科技评论》称可重构技术为“巅峰成就”

2017年,我和团队研制的“Thinker”系列可重构AI芯片,实测表明,在运行典型人工智能任务时,能效比显著高于同类GPU。《麻省理工科技评论》也 对这一成果,给予了“巅峰成就”(a crowning achievement)的高度评价。

2018年,我和王博(现任清微智能董事长)对未来20年人工智能时代算力需求的迅猛增长,以及可重构芯片所蕴含的广阔前景,有着高度一致的共识,于是一拍即合,推动清微智能的成立。所谓清微,就是取自清华大学微电子的简称,寓意清华大学是中国可重构芯片技术的摇篮,而清微希望未来可以让可重构芯片进入每一个计算节点。

也是在这样的使命感召下,我们很快聚集了集成电路学科人才和全球各大芯片厂的工程技术专家。在大家的共同努力下,2019年,清微智能的首款可重构芯片,也是全球第一颗商用可重构芯片实现大规模量产。截至目前,清微可重构芯片的出货量已超2000万颗,销量全球领先。

同时,我们也欣喜看到,在可重构技术路径上,我们并不孤单。全球芯片大国及科技巨头紧随其后,纷纷在可重构技术上开展了广泛且深入的布局和商业应用,并取得了相较于GPU更好的性能表现。

比如,谷歌2022年推出TPUv4芯片借助可重构互连技术实现算力跃升,同等芯片数量,处理速度达到英伟达A100的1.67倍;OpenAI近期宣布要启动一项重要战略调整:将租用谷歌TPU,为其核心产品ChatGPT提供关键运算支持。OpenAI的加入无疑将为可重构架构芯片的市场前景注入强心剂,尤其是在英伟达GPU仍占市场主导地位的当下。

日本采用可重构芯片建造的“富岳(Fugaku)”超级计算机,名列全球超算排行榜第二名,处理AI任务的性能达到A100集群的6倍。再比如美国SambaNova公司,其可重构芯片已在美国多个算力中心、国家实验室和研究机构广泛应用,他们也通过可重构芯片产品成为AI芯片行业估值最高的独角兽公司。

Q

技术从实验室走向产业化,研发人员最大的思维转变和能力挑战是什么?

最大的思维转变和能力挑战应该是如何将硬核技术与工程落地更好的结合,也就是如何处理好技术与产品的双向飞轮关系。过去我们做学术研究,对于技术前沿的探索是我们的强项,在工程化、商业化、生态化上的思考和投入,是我们在创业后需要着重补强的。同时,技术产业化之后会精准、高效地接触到产业界的真需求、真问题。这些需求和问题提炼后,反哺给科研,又会引导和促进我们开展持续和有效的创新。

清微智能TX81芯片

清微智能正是在这一产研融合模式下,实现了产品的快速迭代,以及在可重构技术上的国际领跑。这也是清微智能和同行之间最大的不同之处。6年时间,我们已经相继推出了十余款AI算力芯片,我们最新量产的云端算力芯片TX81在研发阶段就和产业端深度交流、共研共创。一面世就在能源、教育、金融等多个行业获得客户认可,陆续落地了多个百卡和千卡集群。同时,我们的下一代云端算力产品TX82全面对标英伟达目前主流的H100,即将在年底流片,计划2026年量产上市。我们的TX83更是将可重构算力网格架构和晶圆级芯片形态结合,相信这将是中国AI芯片具有里程碑意义的产品。

Q

当下芯片领域青年研究者面临“短平快”成果压力,如何平衡创新突破与产业化落地的周期矛盾?

不仅是青年研究者面临“短平快”的成果压力,放眼国内整个芯片产业,很多企业也都在自主创新和经济效益之间做着艰难的平衡。

回看清微智能的发展历程,在决定以纯原创芯片架构入局算力芯片赛道的那一刻,就注定我们将行进在一条“志不求易,事不避难”的发展之路上。

对比“短平快”的仿制路线,我们坚定选择的是一条“高阶国产替代”的道路。国产电动汽车就是典型的“高阶国产替代”的先进范例,通过电动化、智能化、网联化的新路线,绕开了欧美汽车巨头对燃油车制造工艺近百年的技术垄断,不仅引领全球汽车产业全面进入电动化时代,也让中国完成从“汽车制造大国”向“创新驱动强国”的深刻转型。如果一直跟随国外企业已形成巨大优势的技术路径,国产芯片只能是远远跟随,很难谈及追赶甚至超越。只有升维思考,才有可能实现“换道超车”。

清微智能REX1032训推一体服务器

幸运的是,我们的选择收获了产业、资本和商业的三重价值。清微智能成为国家集成电路产业投资基金(大基金)投资的唯一新型架构算力芯片企业。清微智能也入围首批国家级专精特新“重点小巨人”。截至目前,清微智能可重构芯片累计出货量已经突破2000万颗,算力卡订单累计近2万张。商业化的成功使得清微智能可以持续押注尖端研发,公司即将推出的新一代产品在训练和推理性能方面可与国外知名芯片产品比肩。

可重构芯片的价值正在进一步凸显,不止于商业范畴,而是成为国家算力主权博弈中的关键筹码。我们相信清微有机会开启一个属于中国AI芯片的“黄金时代”。

Q

在AI芯片红海市场中,清微智能如何保持技术领先性与市场占有率?

清微智能能够保持在可重构技术上的引领性,我们的体会还是要敢于突破自己的边界,持续创新。

6年时间,清微智能的可重构芯片技术经历过3次重大迭代,我们称之为可重构1.0、可重构2.0和可重构3.0,每一代技术的升级可以说都是在攀登当时国内业界乃至是全球的技术高峰。

2019年第一代量产的可重构芯片搭载了可重构1.0架构技术,投放市场后持续多年都收获了不错的口碑,次年就获得了中国电子学会颁发的技术发明一等奖,可以说此前清华十多年的技术积累形成的护城河,可以让我们在舒适区里待着挺好的,也能呆得住。

但我们很快洞察到随着人工智能的大规模应用,要持续提升算力效率,还要解决多卡集群的互联效率,也就是“互联墙”的问题。我们开始自研C2C算力网格技术,将清微智能的可重构技术升级到2.0版本,并基于这个新架构推出了新一代的云端算力芯片TX81。同时,搭载了可重构3.0技术的云端算力芯片TX82也已经蓄势待发。这一代产品我们又集成了最新的3D架构技术,大幅提升了存算单元之间的数据传输效率,有望大幅缩小我们跟国外知名厂商的性能差距。正因如此,清微智能连续多年被《EE Times》(电子工程专辑)评为全球100家最具创新力的半导体公司。我本人也因为在可重构技术上的持续探索,有幸获评成为国际电气电子工程师学会会士(IEEE Fellow)。

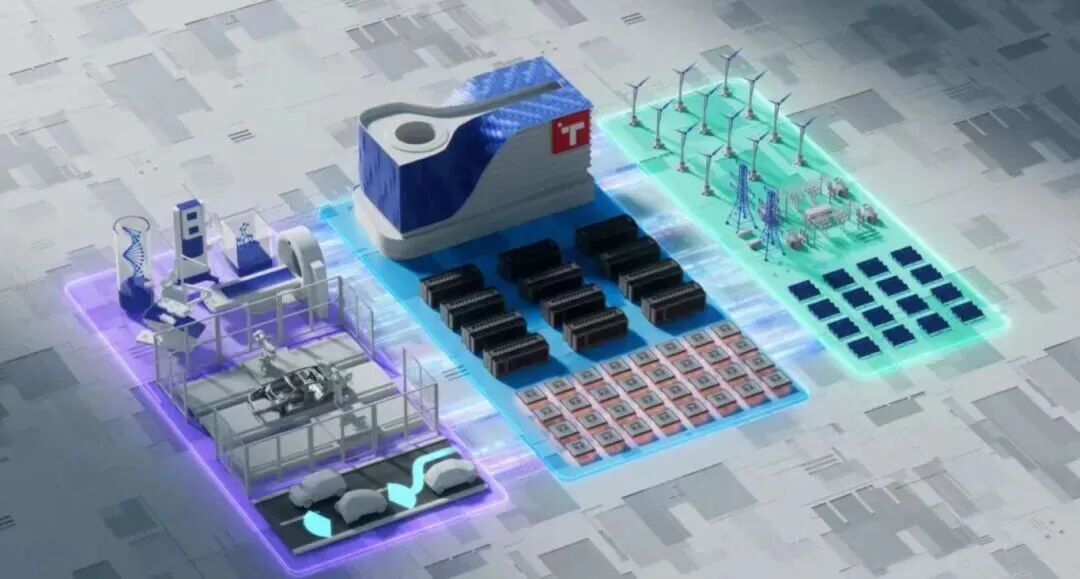

清微智能AI算力芯片智算中心应用场景

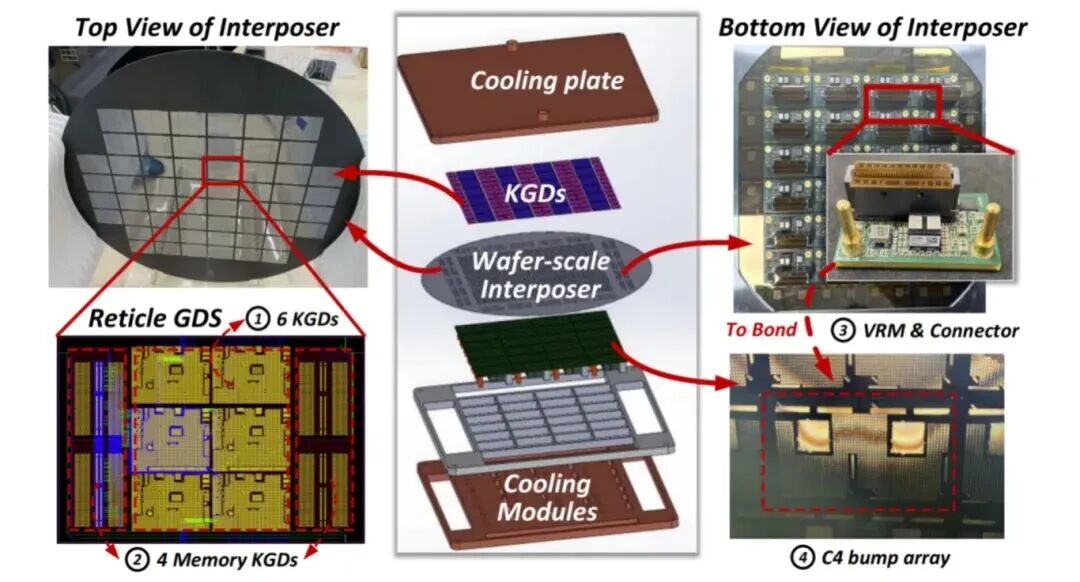

现在我们手上储备的、预研的可重构前沿技术还有十多项,包括现在特斯拉、英伟达已经或正在应用的晶圆级芯片技术。相同算力下,由晶圆级芯片构建的智算集群算力密度对比GPU集群提升10-20倍以上,功耗可降低30%以上。

目前全球仅有两家公司开发出了晶圆级芯片的产品。我和我的团队已经全面掌握了晶圆级芯片技术并在实验室完成了样机研制。在最新的国际计算机体系结构研讨会ISCA上,我们发布了关于可重构芯片最新的研究成果,奠定了国内晶圆级计算的技术基础。同时,我们创新提出的晶圆级芯片新架构,在相同成本约束下,相比特斯拉的Dojo Tray架构,计算性能平均提升2.9倍。

Q

美国的专利布局和出口限制是否对国内形成壁垒?您的团队在突破这些限制时,采用了哪些替代性技术方案?

对于如何突破国外在专利、出口、软件等方面限制,实现中国高端算力芯片产业自主可控这个问题,我们是这么思考的:

我们把这个问题化解分为两个阶段。第一个阶段,在多方受限的约束条件下,要求我们在技术路径和创新方向的选择上,立足于国内当下的供应链能力,提出一个切实可行的高阶国产替代的解决方案。比如我们采取的成熟制程、不依赖HBM和高端交换机等。

第二个阶段,也就是当国内的制造工艺和供应链能力提升以后,我们还会迎来一个优势的乘数效应。因为我们的架构创新和制造工艺是正交的关系:国内制造能力的提升和清微智能的架构领先性一叠加,我们就有机会获得一个赶超先进对手的加速度。

Q

随着AI技术的不断演进,您认为未来AI芯片市场将呈现怎样的发展趋势?您的团队将如何顺应这些趋势,保持竞争优势,持续为行业发展做出贡献?

关于未来AI市场的发展趋势,结合DeepSeek横空出世和不断开源,我会有大概如下一些判断:

首先是在国家数据安全与产业升级的双重驱动下,私有化部署将爆发。特别是在《数据安全法》《个人信息保护法》要求核心数据本地化存储,金融、能源、教育、政务等领域私有化AI部署率,包括国产AI芯片的渗透率、私有化部署工具链等在2025年下半年将迎来爆发。

其次是在开源生态与架构创新的协同效应下,算力将平民化。随着DeepSeek开源,模型不断轻量化让中小企业无需GPU即可部署智算能力。目前,包括清微在内的多家国产芯片已经全面适配DeepSeek,并积极拥抱开源。“中国大模型+国产新架构”所带来的能效提升,让算力成本有望降到原来的1/5,甚至更低。

最后,我还想畅想一个和每个人有关的趋势,那就是随着架构创新、能效突破和散热供电等技术发展,未来大家每个人都可以拥有一台AI主机,它的体积可能很小,但算力很强,一个盒子就可以运行一个个人化、私有化的DeepSeek,亦或是一个能读懂你意图的智能体。而且随着技术进步和规模效应,五年内个人AI主机成本有机会降至万元以内。

Q

从实验室技术到量产产品,最关键的转化壁垒是什么?

这个问题就要谈到硬科技创业中经常会遇到的“工程化陷阱”,它是指技术研发因产业化能力而陷入价值断层。马斯克在特斯拉芯片自研中也曾提出类似“量产炼狱”(Production Hell)的说法:“流片成功仅是第一步,商业量产才是真正挑战”。

基于可重构AI芯粒的晶圆级芯片验证样机

在可重构芯片的产业化实践中,我们着力通过优化人才结构来化解“工程化陷阱”。我们的研发核心团队,有来自于院校可重构计算实验室的人才,同时在产业人才注入方面,引入在英伟达、AMD、商汤等企业有着十余年经验的资深工程和交付专家,补齐量产经验、供应链管理、市场落地等产业能力。这种组合确保技术创新的同时,避免学术成果脱离工程实际。

同时,在人才梯队的多层次搭建方面,公司招聘策略区分学术与产业角色:学术型岗位专注架构创新与前沿算法适配;工程型岗位则强调量产经验,负责芯片流片、测试与系统集成。学术工程师和产业工程师的组合,形成了很好的协同互补,构成清微智能持续的竞争力。

Q

您曾提出国际高算力芯片发展的五条创新路径,数据流芯片通过架构优化提升性能;可重构芯片凭借灵活可复用的特性突破;存算一体将计算与存储结合增强算力;晶圆级芯片通过扩大面积提升算力;三维芯片利用堆叠拓展性能。当五条创新路径存在技术路线竞争时,您的团队如何通过市场反馈动态调整研发资源分配?是否建立了“场景需求-技术匹配”的评估模型?

这五条创新路径,从大类上分为计算架构创新和集成架构创新。比如说数据流、可重构、存算一体这三个我们统称为计算架构创新,三维芯片和晶圆级芯片,是集成架构创新。

国际高算力芯片的发展呈现出丰富的技术探索,这些路径之间呈现显著的融合与互补关系,共同推动算力提升。它们和算法、架构之间并非竞争关系,或者互斥排他关系,而是可以互相结合和互补的关系,这就要求我们敏锐的发现一些新方向,然后把这些新方向能够为我所用,融合起来,形成真正有效的创新方案。

所以,未来高算力芯片的创新将更依赖架构-算法-封装-光电的四维协同,而非单一路径的孤立演进。这种融合不仅是技术必然,更是应对地缘技术竞争的系统级智慧。

Q

在当前国际产业环境下,面对海外技术封锁,需要重新审视芯片算力公式,在可获取的低世代成熟工艺下去寻找持续提升算力的新途径。中国芯片产业在其中最大的优势是什么?

中国芯片产业最大优势就是中国电子信息产业和人工智能发展都处于全球前列。中国拥有近5000家人工智能企业,算力规模位居全球第二;中国还是全球最大的电子计算机整机制造市场,占全球市场份额的70%;智能手机产品销量多年来居世界第一位。

这些都为中国人工智能芯片产业提供了丰富的应用场景和足够大的需求。同时,我们在中国,离客户最近,能够及时感知产业、市场和客户的需求,同时敏捷的提供交付、技术支持和协作。

全文刊发于《水木清华》134期 AI专刊

来源|清华校友总会订阅号

编辑|陶旋姿

审核|汪 玉 沈 渊 李冬梅