导语

Introduction

习近平总书记指出:“人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力,正深刻改变着人们的生产、生活、学习方式,推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。”随着我国科技创新能力的提升,中华民族比以往任何时期都更有能力引领人类生产力变革。

2025年8月清华大学出版的《水木清华》AI专刊特别报道了近50个具有广泛影响力的清华校友AI企业及平台,以及多位院士、教授、行业专家对人工智能时代多维度的思考与建议。 其中,专刊采访多位电子系校友,他们凭借扎实的电子信息学科积淀与前瞻性的创新视野,成为中国 AI 产业从技术突破到价值转化的重要力量。《AI 时代的清华电子力量》系列将逐一为您介绍。

AI行业应用

星海图|许华哲:具身智能的星海征途

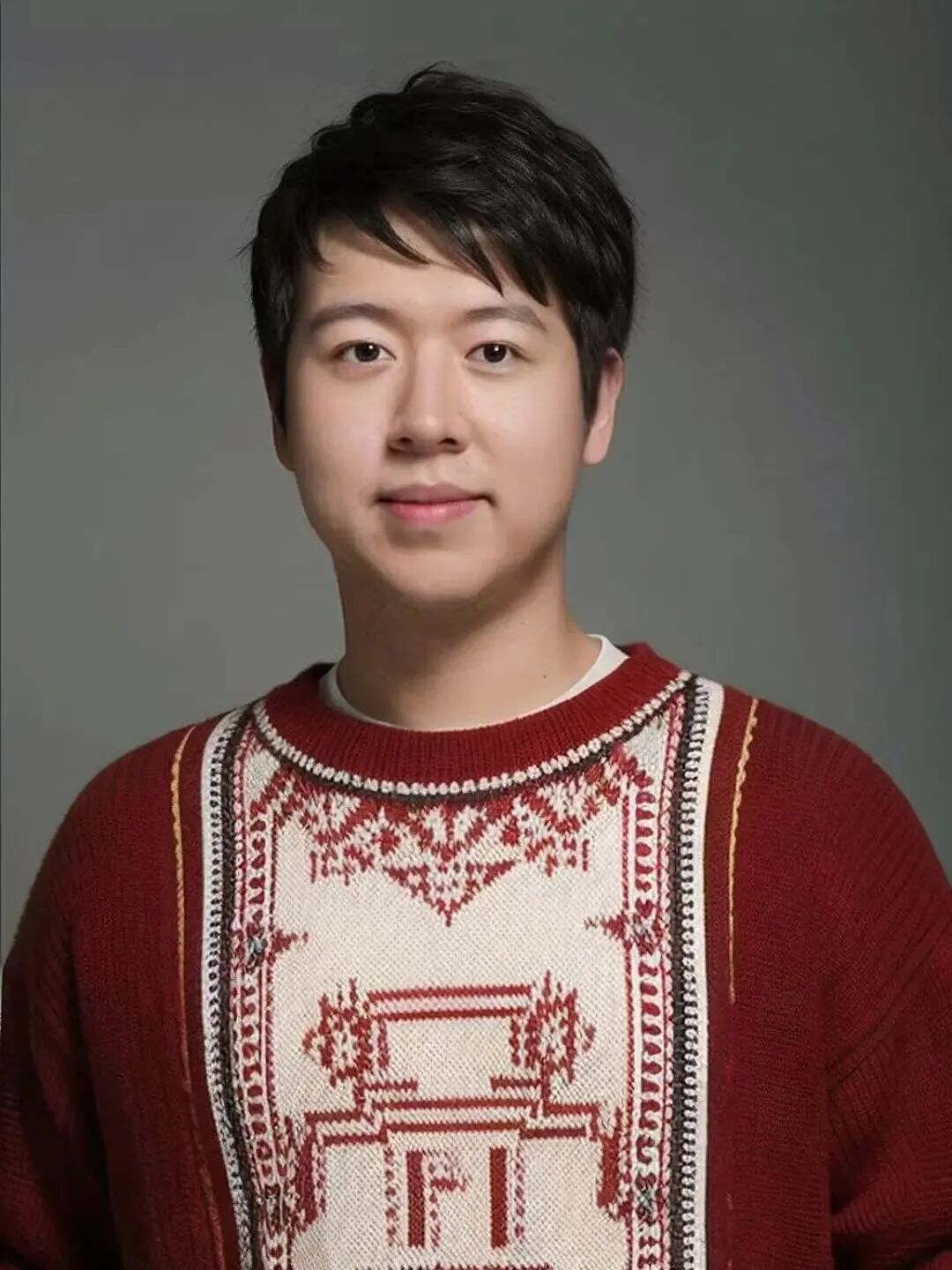

许华哲

清华大学交叉信息研究院助理教授,博士生导师,清华大学具身智能实验室负责人,参与孵化星海图。本科毕业于清华大学电子系,博士毕业于UC Berkeley,后于Stanford从事博士后研究,回国后成立清华具身智能实验室课题组。其研究方向为具身智能与机器人学、强化学习、模仿学习等。围绕具身人工智能的关键环节,系统性地研究了视觉深度强化学习、模仿学习和机器人操作,对解决具身人工智能领域中数据效率低和泛化能力弱等核心问题做出多项贡献。

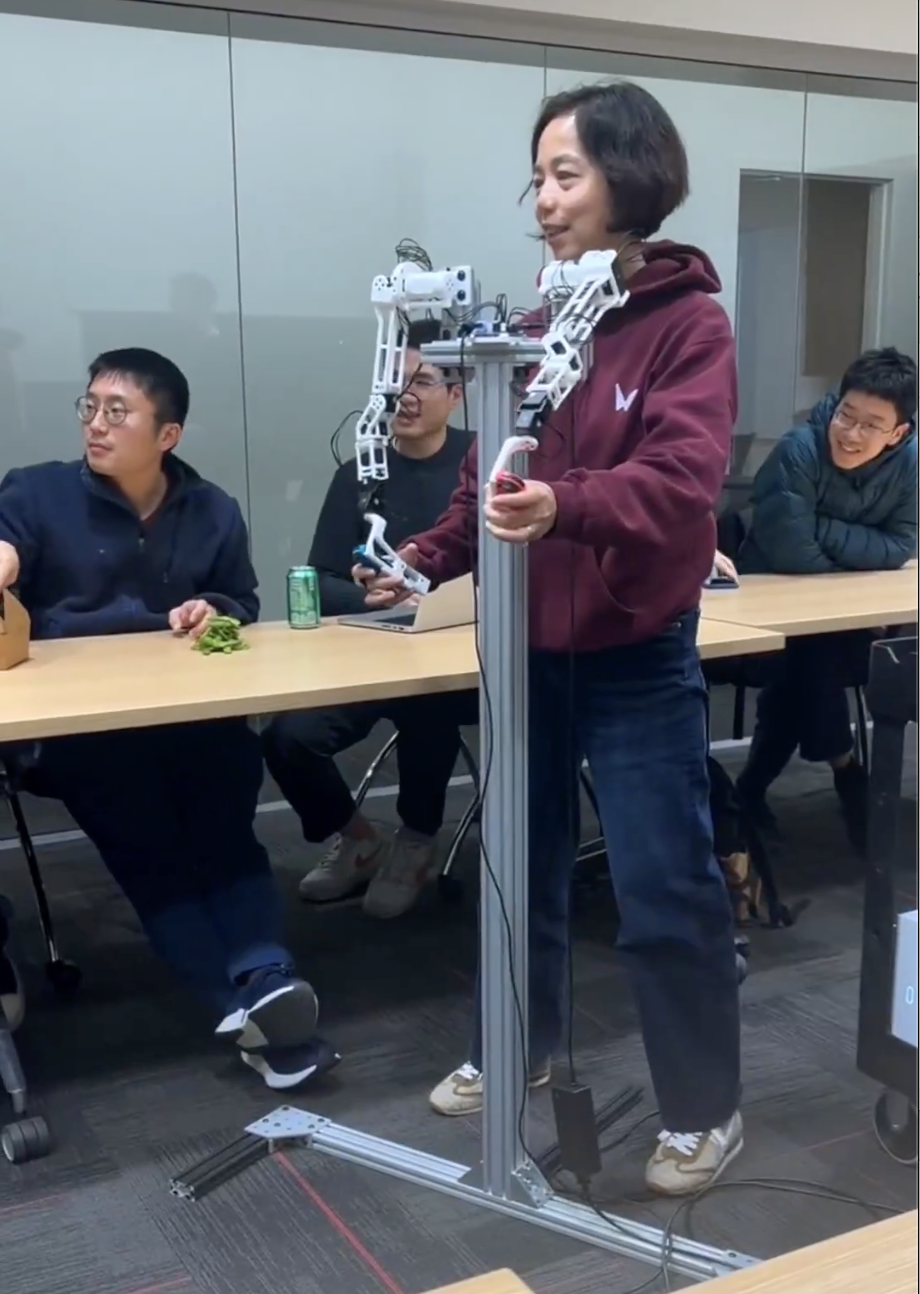

赵行(左1)、许华哲与星海图R1机器人

在星海图的实验室里,许华哲站在一台半人高的轮式机器人旁,介绍着他们最新的产品,他的声音里带着技术极客的笃定,而眼底跃动的光芒,又闪烁着创业者的野心。这位90后青年学者正和团队一起,试图让机器人突破“工具”的边界,成为真正能与人类共生的智能体,让具身智能在物理世界写下AI的诗。

创业底色:前沿技术和工程实践

学术积淀与行业深耕的互补,成为星海图的鲜明特色:既有象牙塔里的理想主义,又有工业界的务实锋芒。

星海图CEO高继扬是清华校友。2011年进入清华电子系,大三转至微纳电子系,大四在商汤科技接触AI后,他的人生轨迹彻底转向。“传统编程解决不了的问题,AI或许可以。”带着这份直觉,他赴南加州大学攻读计算机视觉博士,仅用3.5年便完成学业,刷新实验室最快毕业纪录。毕业后,他先后就职于Waymo和Momenta,参与自动驾驶核心算法研发,又接受了产品量产的全程锤炼,逐渐形成对“具身智能”的独到理解。

作为清华大学交叉信息研究院孵化而来的企业,许华哲与同为清华大学交叉信息研究院的助理教授赵行,共同主导星海图具身智能基础模型的研发。

高继扬认为,具身智能的商业化卡点“在脑不在形”。基于“注重大脑研发”的技术路线,公司开启了研发和产品的高速迭代,半年内完成了系统的初步闭环。如今,星海图的总融资累计超过2亿美元,发布了一系列轮式仿人形通用机器人产品,其本体在精度、稳定性和成本控制上,均达到了行业领先水准。

技术核心:坚持本体自研和真实数据

在具身智能这个竞争激烈的赛道里,星海图能够迅速崭露头角、获得投资人青睐,有其独特的技术路线:公司实现了从机器人本体、端到端算法到场景落地解决方案的全栈自研。换言之,从硬件到软件的每一个环节,星海图都掌握了自己的核心技术,具有产品全线研发并应用的能力。这对于一家初创公司来说相当难得。

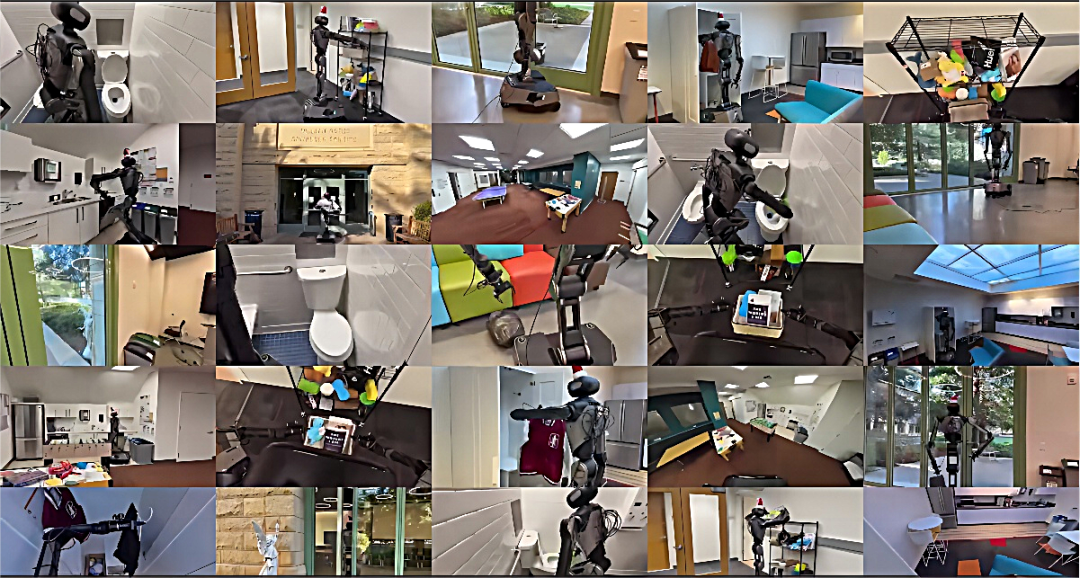

星海图开发的R1Pro

“整机生产能力看起来不酷,但很重要”,许华哲这样诠释他们的选择。这是整个机器人链条的底层基座能力,自研、自组装的机器人本体帮助星海图拓展了更多市场,更打开了技术迭代的“发动机”。许华哲介绍,他们目前的本体销售主要有两大方向,一是toB,主要是满足企业需求;另外就是toD(Developer),卖给高校或者极客,他们会用机器人进行许多研发,而这样来自专业人士的研究不仅能提供有效的反馈、帮助公司进行技术迭代,还能在类似的圈子里打造口碑、帮助推广。“斯坦福大学的李飞飞教授团队就曾用我们的R1机器人平台训练机器人系统,并给我们反馈了机器人在做某个任务时表现不好,这对于我们后续改进有很大的帮助。”这样的良性循环,让星海图初步实现了商业化闭环,也为公司积累了宝贵的实践数据。

斯坦福大学教授李飞飞遥控操作R1机器人

而“数据”恰恰是具身智能行业目前的一大痛点。深度学习领域有ImageNet这样的标准化数据集,大语言模型也是靠互联网上大量数据训练来厚积薄发;但具身智能目前积累的数据数量和质量还远远不够,也因此卡住了后续的模型学习能力。

在许华哲看来,具身智能的本质是“让机器通过物理交互理解世界”,因此,机器人与物理世界交互的真实数据是最宝贵的来源。相比于其他公司用仿真数据、视频数据来训练,真实数据的采集难度大、速度慢,不仅需要消耗时间和物力,更需要消耗人力来实时操作。但许华哲认为这是一条必须坚持走下去的路。

他用了两条原理来解释。从数据本身的“第一性”出发,真实数据是唯一与物理世界真实无差的数据,再精益的仿真也存在误差,更何况许多现实场景是极难仿真的,“在厨房,即使是最简单的洗个菜,目前也还没有人能精确模拟液体和菜叶碰撞的瞬间”;而互联网的视频数据则质量参差不齐,机器人也无法完全通过模仿人的动作来学习。因此直接的机器人操作数据是最有价值的,“就像教孩子走路,光看视频不行,必须让他摔几次”。另外,从不同行业的横向对比来看,自动驾驶这个先驱领域已经为具身智能提供了发展的参考系——汽车使用人数众多,日常收集到的数据可以回流、形成被动数据,为行业的发展打造出了“数据飞轮”;大语言模型则天然具有真实数据的优势,可以将互联网上所有的语言作为训练样本。不同行业的成功已经证明,真实数据一定是锻造好模型的最好“燃料”。

斯坦福大学×星海图R1为家庭场景中的机器人全身控制移动提供了全新解决方案

为此,星海图选择做“难而正确”的事情:公司在苏州搭建起了“数据工厂”,几十台机器人日夜运转,采集工业装配、物流分拣、家庭服务等多样场景的动态数据。这些数据经过清洗标注后,再为具身智能的VLA(Vision-Language-Action)模型赋能,形成感知、决策、执行的闭环。

“未来的关键还是谁能有最好用的本体,谁能在这个本体上有足够优质的数据,以及通过数据找到智能发展的那条规模定律(scaling law)曲线。当那根曲线到来,具身智能会像大模型一样再度爆发”,许华哲如是说。而星海图显然已经把握了这个关键的趋势,用前沿的技术理解和创新能力,用研发路线的坚持和执着,向着具身智能的星辰大海进发。

未来图景:机遇与挑战并存

提到具身智能的未来发展,许华哲充满了乐观。他预言,未来十年将是具身智能从实验室迈向现实的黄金时代:1-2年内实现技术场景的规模化落地,3-5年迎来B端工业应用的全面爆发。此刻,变革的齿轮已在工厂车间悄然转动——高危环境中的焊接机器人、极端温度下的检修机械臂,这些曾经科幻的想象正以微小却坚定的步伐渗透现实。“就像百年前燃油车替代马车,这场革命注定不可逆转。”

凯辉年会上,与会者遥控R1机器人抓娃娃

而面向个人消费者,“技术复杂性与安全风险仍是横亘在前的冰山”,许华哲坦言。当下技术还不成熟,用户的“天马行空”可能让系统措手不及,一次失控甚至可能引发物理伤害,因此对于C端市场的拓展需要更谨慎的考量。但他也认为,十年后,机器人就能像扫地机一样普及,真正像保姆一样走进每个家庭,“到时候具身智能行业的竞争或许就不是硬件或者算法了,而是如何让机器人为用户提供更好的功能,用个性化服务读懂人类的情感需求”。

终点是明确的,而能否选择正确的道路决定了谁能坚持到最后。在星海图的征途中,创始人们以三条铁律锚定航向:第一,“价值闭环”高于“技术信仰”,要做务实的研究,让技术从真实需求中“长”出来。许华哲以OpenAI为例,他们“不追求论文数量和学术名声,只聚焦技术能否闭环解决实际问题”。第二,要“精益经营”,用每一分钱雕刻未来。即便手握亿级融资,团队仍坚持“用饮水机替代瓶装水”的朴素作风,“现金流不是用来烧的,而是用来进行有用的试错”。第三,要做能“穿越周期”的企业,要往后看,不要盲目自信,才能长时间坚持。对于星海图而言,他们构建了保持本体基本盘的同时冲技术上限突破的发展路径,但技术从不是他们可以安心栖身的壁垒。“技术是藏不住的,比如人脸识别,从研发到逐渐成熟大规模应用,技术已经从实验室专利变成了开源代码。真正的壁垒来源于商业上的数据闭环,用真正能用起来的智能机器人,培养用户惯性,并建立自己的数据系统,才能构建商业堡垒。”

而放眼国际,面对国内外竞争,许华哲也充满了信心:“在硬件本体和供应链上,中国正处在最前沿。我们不仅有供给优势——供应链完整、成本低,国内的制造水平也保证机器人只要设计好了就能造出来;还有需求优势——国内尤其是传统行业对机器人的需求非常庞大,推动我们快速打磨产品。我们的机器人本体还经常出口国外企业高校,成为他们研究具身智能的标配工具,在这个层面上,我们算是反过来‘卡国外脖子’。”落后的方面或许还是在于芯片,但具身智能对算力需求远低于大模型,国产芯片也完全可替代。因此,在具身智能的赛道上,中国正处于并跑甚至领跑的身位。而星海图这样的“国产”初创公司,正成为保持及扩大这一优势的助力。

“让机器人做一道松鼠鳜鱼”是许华哲在多个采访中都曾提到的他对具身智能的终极设想。这个日常厨房场景对于机器人来说却是一道巨大难题:“鱼是活的,不仅摸起来很滑,还有颗粒状的鳞片、外硬内软。处理完活鱼,还要改刀、油炸、浇汁、摆盘等,这些动作涉及触觉反馈、力道控制、多任务协调,堪称具身智能的终极测试。如果一个机器人能做完这些,一定程度上能证明它的智慧程度非常高。”尽管当前技术距此尚有很远的距离,但许华哲相信,即使做不了鱼,以后年夜饭的厨房里,一定会有机器人帮忙的身影。普罗米修斯偷火种给人类,开启了文明,而这一次,人类将理解世界的火种传递给了具身智能。这道火种,或许是一台工厂里的机械臂、一个仓库中的物流机器人,又或是一盘热气腾腾的松鼠鳜鱼。但无论如何,星海图的故事都在提醒我们:当硅基生命开始理解碳基世界的温度,一场静默的革命早已悄然启程。而具身智能的未来,已是星辰大海。

全文刊发于《水木清华》134期 AI专刊

来源|清华校友总会订阅号

编辑|陶旋姿

审核|汪 玉 沈 渊 李冬梅